算力是新时代的“生产力”,是人工智能(AI)发展的三大动力源之一,将直接决定智能制造等高端产业的竞争力。目前内地各大城市都在加大投资,构建全国一体化算力网,为高质量发展提供坚实的新基础设施基座。

算力网的建设可能是一个需要持续投资上万亿元,持续数十年时间的工程,将积累大量的重资产,比如芯片、服务器、机房等。这些高折旧、难流动的高科技资产本身就能够产生价值,如果能够通过市场加以盘活,无疑会为算力发展提供给源源不断的资金。近年来,各地政府、交易所、银行、保险都在做同一件事:把高科技资产变成可拆分、可定价、可融资的金融资产。

2023年1月,成都率先推出1亿元(人民币,下同)“算力券”,随后追加1亿元“模型券”。深圳把5亿元“训力券”与区级券叠加,初创企业补贴比例高达60%,单笔封顶1000万元,且“训力券”可直接用离岸人民币结算,港企登录深圳数据交易所即可购买算力。

政府补贴实现1:5杠杆投资

上述城市的实践基本形成了清晰可覆製的模式,由政府率先引导投资,政府在算力方面每投入1元,可以吸引更多社会资金跟进投资。一般情况下,企业可能跟投1元至2元,其他社会资本也跟投3元至5元,可以实现1:5以上的带动效应,真正实现了“小资金、大杠杆”的投资拉动作用。

在发展算力的过程中,如何融资是保证投资持续性的关键。为化解“算力重资产、长周期、高门槛”痛点,各地积极搭建地方融资平台。目前主要有三种模式。

一是“算力券+信贷”模式。企业将持有的各类算力补贴券作为抵押,由银行按券面金额的3倍至5倍提供贷款。这属于传统的商业银行抵押贷款,虽然利息较低,但是缺点也非常明显,即政府提供给企业使用的算力券在抵押给银行之后,也就不能使用了,变成了抵押物,这与政府发券的初衷背道而驰。这种做法不如由政府为企业提供担保或其他抵押物向银行贷款。

二是“设备直租+回租”模式。企业从一次性大额投资变为只支付设备租金的方式来使用算力,降低了企业负担,但是这种做法存在较大风险,即当硬件设备的市场价格下降一定幅度之后,租赁公司存在亏损的可能。一般来说,企业租赁算力设施需要三年以上,以现有的AI芯片更新换代速度来说,硬件贬值是大概率事件,这个商业模式很难维持下去。

三是“REITs+Pre-REITs”模式。对已进入稳定运营、现金流可预测的智算中心,打包发行基础设施公募REITs(房产投资信托),这个方式和其他传统资产的REITs模式是完全相同的。但是现实情况是,有稳定现金流的智算中心仍很少见,在进入这个阶段之前,大量投资都沉淀下来,而且折旧很高。更多的可能是需要为建设期项目先发行Pre-REITs,引入股权资金,建设完成后再装入REITs,实现“建设─运营─退出”闭环。这种模式需要大额“耐心资本”的支持,真正有这个能力的可能是保险资金。

上述传统金融手段的落地还需要项目所在地金融行业的支持,尤其是本地的商业银行、股权投资机构和证券市场,具有这些条件的城市不多,大概只有北京、上海、深圳、香港等金融中心城市能达标。

深圳数据市场繁荣

深圳在算力融资方面的探索值得各地参考。同样是用未来的现金流融资,深圳采用的是算力合约融资和算力收益凭证融资方式。而深圳在数据市场方面的先发优势,又使得语料库数据能够得以在市场变现。

算力合约是把未来的算力机时提前变现。一份预付并锁定价格、期限的机时合同就是一张算力合约,例如1000张A100显卡的十二个月使用权,可按天转租,获得稳定的租金现金流。这种合约可以在指定市场交易。深圳数据交易所2024年7月上线“算力合约OTC”,日均成交2000万元,银行按未来现金流折现给出60%至70%质押率,企业两天内即可拿到贷款。这种融资方式杜绝了算力券作为抵押物对高贵算力资源的闲置和浪费,贷款银行也可以通过市场价格变化调整贷款风险敞口,政府、企业和银行都能够实现资源高效配置。

算力收益凭证(CRT)是另一种“合约”,用于把租金流进行证券化处理。智算中心可把未来6个月至12个月的租金现金流打包成特殊融资工具(SPV,Special Purpose Vehicle),凭此发行可拆分、可交易的数字凭证。例如深圳福田区与平安证券推出了“深算 CRT01”,首期3亿元,质押率70%,预期年化收益9%,远比市场上其他理财产品的收益更吸引人,银行理财、保险资管、产业基金纷纷积极认购。

硬件会折旧,合同、数据、现金流则不会,它们才是AI时代的真正硬通货。除了合同和现金流,深圳的一些高质量数据也可以用来融资。众所周知,AI数据是算力之外的另一个重要资源,高质量语料库的价值非常高。语料库是AI企业加工数据的成果,拥有知识产权。语料库里经过脱敏、标注、版权清晰的数据集,可按“单价×数据量×更新频率”估值。

譬如,一家医疗AI公司把500万张影像数据打包质押给招商银行,估值1200万元,成功拿到800万元授信,年化利率仅4.5厘。这种数据产品融资模式不会影响AI企业对数据的正常使用,同时也可以将这项宝贵的数据资产盘活,让企业借鸡生蛋,使抵押的数据资产升值,为银行提供了抵御风险的更厚的“安全垫”。

香港人才优势突出

深圳作为大湾区的科技创新中心和重要的在岸金融中心,在用金融工具和数据市场为算力行业赋能方面走在了前列。而从整个大湾区的范围看,发展算力的方法和潜在空间更大。以开源和数据上云为例,广州超算中心把Llama3、ChatGLM、Stable Diffusion等主流基座模型镜像到公共仓库,企业点击“一键克隆”即可获得与硅谷同步的开源代码;广东高校学生每贡献一行代码,就在链上留下不可篡改的署名,毕业即可兑换深圳福田区发放的“模型券”。这些开源的做法有效压低了技术进入门槛,而上云则削平了数据资源门槛。

广东省把韶关、广州、深圳三地机房联网成“超算互联网”,延迟低于5毫秒(ms)。企业只需在云平台勾选GPU型号,系统自动匹配最近的空閒节点,并把费用折算成可交易的“算力券”。如,佛山某家电龙头把500台工业机器人接入云端,电费最低时段优先调度,训练成本比自建机房下降了40%。开源让模型权重“可确权”,上云让机时“可量化”,二者叠加,算力合约、语料库、CRT才有了清晰的估值锚和实时流动性。换言之,开源与上云与这些现代金融工具的结合,让融资杠杆灵活转动起来,才是深圳算力融资创新背后的真正力量。

在这个体系中,香港应承担更重要的角色。香港拥有国际人才资源优势,通过设立“湾区人才护照”,香港高校博士生三天内可完成深圳超算中心入驻审批,享受两地科研补贴。香港科研团队可在0.2毫秒内调用韶关的超大规模训练集群,成本下降40%,实现“香港研发─韶关训练─深圳落地”的闭环。香港理工大学、哈工大(深圳)与鹏城实验室联合设立“产业大学”,研究生在韶关用绿电训练模型,学分可兑换模型券,毕业后无缝落地大湾区任何城市。

香港应承担的另一个关键角色是利用自身国际一流、开放的金融市场,进一步为算力金融化赋能。深圳只是进行了小范围的尝试,如果局限在深圳或大湾区其他城市,无论产品种类和交易规模都很难做大,这方面正好是香港最擅长的领域,而且作为金融创新,有助于为香港金融业注入新的活力,提升其新经济“含金量”。

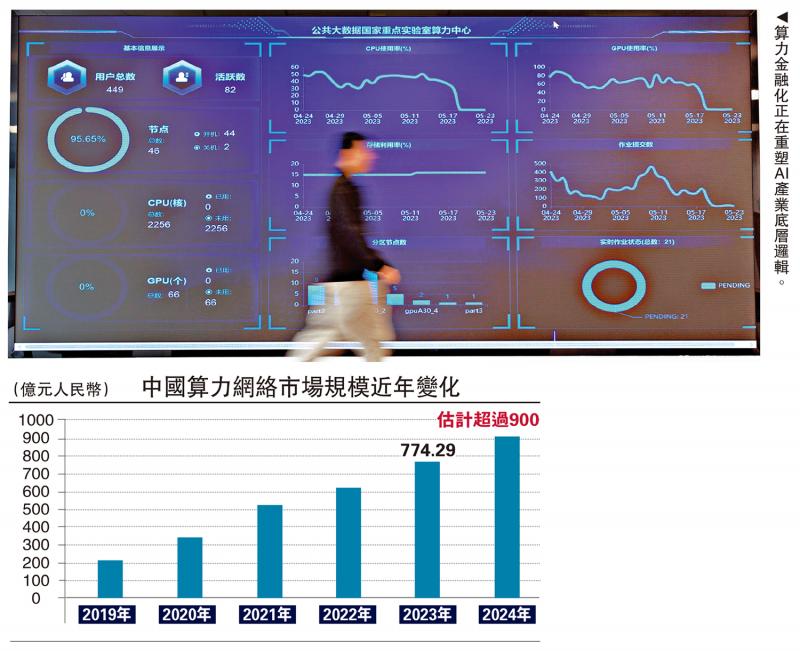

大湾区把地理上的“多城”变成算力链上的“一城”,其核心在于用制度创新打通“资源─网络─市场─资本”四大堵点。从补贴到杠杆,从芯片到凭证,算力金融化正在重塑AI产业底层逻辑。政策与市场同频共振的结果,是让产学研在同一条算力高速公路上加速奔跑。谁先完成“惊险一跃”,谁就握住了AI时代的话语权与发展机会。

(作者为萨摩耶云科技集团创始人、CEO)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容