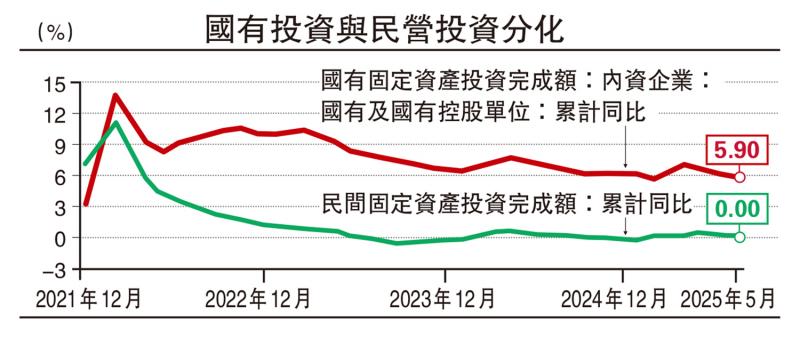

图:国有投资与民营投资分化

从宏观数据来看,中国经济所取得的成果成效比预期的要好。“十四五”的前4年中国经济成长平均在5.5%,能维持这样的成长速度,在经济发展史上应该是前所未有的。2025年一季度,中国城镇居民可支配所得增速亦实现了4.9%的成长。但微观主体感受与宏观经济运作之间存在着一定“温差”。

宏微观经济温差背后的原因究竟是什么?如何弥合“温差”?

可以从中国经济的二重门,即国营经济部门与私营经济部门,去观察宏观经济的温差。无论国营经济部门或私营经济部门,在经济中都有各自的定位与角色。例如,国营经济部门承担经济的稳,私有经济部门承担经济的活;国营经济部门主要承担经济的安全,私有经济部门主要承担经济的发展。近年来,中国经济的二重门在运作中出现了一定的角色模糊,发生了资源配置失衡,使得宏观经济温差越来越明显。

一、新特征:增速K型分化。

民营经济在经济社会发展中的重要作用,是中国经济社会的大盘和底盘,贡献了80%以上的城镇就业、90%以上的市场主体数量,可以说,民营经济的好坏决定了大多数微观主体的直接感受。

国有投资高涨与民营投资低落,二者之间存在显著分化且未出现改善迹象──2025年1月至5月民间固定资产投资增速为0%,国营部门投资仍达5.9%的成长速度。

国有企业作为“顶梁柱”和“压舱石”,有效地支撑了宏观经济成长。但与微观主体感受更为密切的民营经济空间逼仄,宏微观的“温差”因此难以避免。

二、新现象:资源配置失衡。

投资报酬率是企业进行投资决策的重要工具。自2009年以来,中国私人企业投资报酬率普遍高于国营企业投资报酬率。以制造业企业为例,私人制造业企业投入资本报酬率明显高于国营制造业企业,即便在进入2022年后经济压力较大的时间里,私人制造业的投入资本报酬率也比国营企业好。

一般说来,投资报酬率高,则投资旺盛;投资报酬率低,则投资萎缩。

但是,近年来的投资成长与投资回报率出现反常识的错位失衡,发生了明显的结构性倒挂:投资回报率高的,投资增速低;投资回报率低的,投资增速却反而高。更直白的讲,就是投资报酬率高的民间投资成长率低于了投资报酬率低的国有投资的成长率。

这与近年来中国经济成长主要靠政府主导的国有企业发挥“稳定成长”的角色密切相关。国营企业主要聚焦能源、通讯、交通、军工等自然垄断领域,许多投资大、收益薄、周期长的基础建设、国防科技、民生改善等领域的建设都是国营企业承担的。不可否认,当前国营企业投资较高速度的成长一定程度上拉动了需求成长,有效支撑了中国宏观经济稳定成长。但与之形成鲜明对比的是,作为市场化力量所代表的民营经济,却呈现出动力不足、投资意愿不强的状态。

要真正解决供需结构失衡问题,就是要充分发挥市场化的力量,调整供给端的产能结构,增强供给结构与需求结构的匹配性。

作为市场化程度最高的经济力量,民营企业能够快速捕捉到市场需求的变化、调整生产规模与产业结构,是供给需求平衡的关键推动者。供需再平衡就是透过优化供给端要素配置、加速发展新质生产力,提升供给质量,达到高水准的供需动态平衡。

市场力量的减弱已不利于中国经济结构的转型升级进程。

三、新出路:角色回归。

要弥合宏观经济温差,就是要在发力稳增长的同时,激发、壮大市场化力量,使市场在资源配置中起决定性作用。

目前,民营企业对未来的发展前景仍信心不足。那么,如何激发市场力量呢?窃以为:

一是持续优化法治环境。法治是最好的营商环境,扎实推动民营经济促进法实施,实际依法保护民营经济组织及其经营者的合法权益。

二是持续优化公平竞争的市场环境。公平竞争是市场经济的基本原则,也是市场机制高效率运作的重要基础。要破除制约民营企业公平参与市场竞争的障碍,如加快建设全国统一大市场,更大力度破除地方保护;完善市场准入制度,进一步放宽市场准入限制,使民营企业参与重大项目的范围不断扩大等。

三是坚持市场在资源配置中发挥决定性作用,避免政府以不当方式干预资源配置、干扰市场机制作用,如盲目追风口、上项目,导致重复建设、产能增加;对困难企业不当干预,造成低效产能、落后产能难以退出,加剧恶性竞争等。

激发市场力量的核心在于要让企业,特别是民营企业,在市场机制的驱动下,充分弘扬企业家精神,持续的制度创新、技术创新、产品创新,发现新市场、创造新需求,推动资源高效配置,让国内生产总值(GDP)的成长更加惠及广泛的民众,有效弥合宏观经济温差,推动资源高效可持续发展。

(作者为中国首席经济学家论坛理事,青岛银行首席经济学家)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容