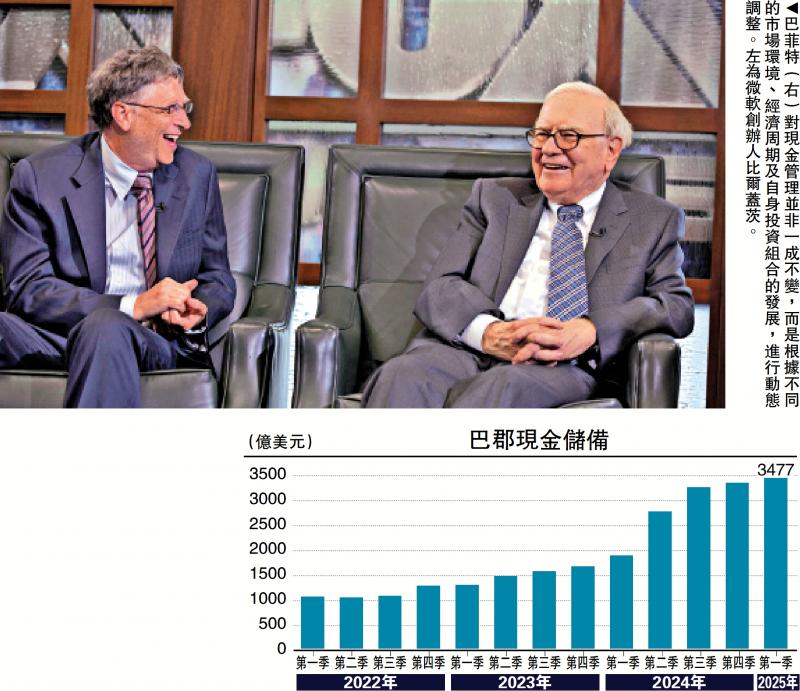

图:巴菲特(右)对现金管理并非一成不变,而是根据不同的市场环境、经济周期及自身投资组合的发展,进行动态调整。左为微软创办人比尔盖茨。

在“股神”巴菲特丰富且成功的投资体系中,现金管理占据着极为重要的地位,这一环节并非孤立存在,而是与他整体的投资哲学紧密相连,贯穿于其漫长的投资生涯。从历史的长河中回溯,可以清晰地看到巴菲特对现金管理的重视并非一成不变,而是根据不同的市场环境、经济周期以及自身投资组合的发展阶段,进行着动态的调整与优化。

巴菲特成长于20世纪30年代的美国,大萧条时期的经济困境为其留下了深刻的印象,也促使他很早关注金融市场与投资。11岁时,他便进行了人生中的第一笔股票投资,买入了城市设施优先股,尽管初期遭遇股价下跌,但这次经历开启了他对投资世界的探索之旅。

在随后的学习生涯中,巴菲特深受本杰明.格雷厄姆的影响,后者倡导的“价值投资”理念,如强调投资是经过深入分析、能承诺本金安全并提供满意回报的行为,以及“安全边际”的概念,成为巴菲特早期投资理念的基石。在1956至1972年的二级市场投资阶段,巴菲特运用格雷厄姆的方法,专注于寻找被严重低估的“烟蒂股”,即那些股价远低于其内在价值的股票。

由寻找落后股转为成长股

随着投资经验的积累和资金规模的增长,巴菲特的投资策略在中期逐渐发生转变。他不再局限寻找廉价的“烟蒂股”,而是开始注重企业的内在品质和长期竞争力。1972年,巴菲特收购喜诗糖果的案例成为其投资策略转变的重要标志。喜诗糖果拥有强大的品牌和稳定的现金流,尽管收购价格相对较高,但巴菲特看中了品牌所蕴含的无形资产及可持续的盈利能力。这一阶段,巴菲特的投资组合开始向具有强大护城河的企业集中,通过深入研究企业的商业模式、竞争优势、管理层能力等因素,寻找那些能够在长期保持稳定增长、为股东创造持续价值的优质标的,投资策略更加注重企业的基本面和长期发展前景。

进入21世纪以来,全球经济环境愈发复杂多变,市场波动加剧。在此背景下,巴菲特的现金管理策略在其投资布局中的重要性日益凸显。近年来,巴菲特投资旗舰巴郡的现金储备持续攀升,引发了市场的广泛关注。截至今年第一季度,现金储备飙升至3477亿美元,创下34年最高水平,占公司总资产的30%。

这一巨额现金储备并非偶然,而是巴菲特基于对市场环境的深刻洞察和对投资机会的审慎判断所做出的决策。当前“巴菲特指标”(美股总市值/GDP)已飙升至209%,远超 1929年大萧条前夕水平,优质资产的“安全边际”不足。巴菲特选择持有大量现金,将其视为等待低价投资机会的“无期限看涨期权”。同时,他连续减持苹果等科技股(持股比例从6%降至2%),并暂停股票回购,将资金转向短期美债等低风险资产,以应对市场潜在的不确定性和风险,为未来可能出现的投资机遇储备力量。

平衡配置规避潜在风险

从历史数据来看,巴菲特对现金持有比例的管理并非一成不变,而是呈现出显著的动态调整特征。在1995至2024年期间,巴菲特对现金持有量绝对值呈长期攀升趋势,但现金持仓占比表现出较大的波动。例如,在2005年一季度,巴菲特对现金持仓占比达到了41%的高位,这一时期市场整体估值相对较高,巴菲特选择持有大量现金以规避潜在风险。而在2008年金融危机期间,随着市场的大幅下跌,优质资产价格被严重低估,巴菲特不断减少现金持有量,到2008年底现金持仓占比降至16.7%,并积极利用现金买入被低估的股票。其后随着市场的逐渐复苏和估值的回升,巴菲特又开始逐步增加现金储备。

巴菲特现金持有比例的动态调整与市场环境的变化密切相关。当市场处于牛市阶段,股价普遍上涨,估值水平不断提高,投资机会的安全边际逐渐缩小。此时,巴菲特会倾向于提高现金比例,以降低投资组合的风险。例如,2024年美股标普500指数市盈率突破30倍历史高位,纳斯达克市销率达4.5倍,科技股泡沫化程度堪比1999年互联网巅峰。面对这样的高估值市场环境,巴菲特连续减持苹果等科技股,并将大量资金配置到现金及短期国债上,现金储备占公司总资产的比例大幅上升。

与此相较,当市场进入熊市或调整期、股价下跌,优质资产的价值被低估,投资机会增多,巴菲特则会降低现金比例,积极买入股票。如在2008年金融危机期间,市场恐慌情绪蔓延,股价暴跌,巴菲特认为此时出现了许多具有巨大投资价值的机会,于是果断降低现金仓位,加大股票投资力度,通过一系列的抄底行动为公司创造了丰厚的利润。

巴菲特在构建投资组合时,注重现金与其他资产之间的配置平衡艺术。他会根据市场环境、经济周期及各类资产的预期回报率和风险水平,动态调整现金与股票、债券等其他资产的比例。在市场估值合理且投资机会较多时,他会适当降低现金比例,增加股票等风险资产的配置,以追求更高的投资回报。

投资核心看企业内在价值

巴菲特现金管理策略的成功,归根结底源于对价值投资和安全边际原则的坚守。在投资过程中,无论市场环境如何变化,他始终以企业的内在价值为投资决策的核心依据,不被市场的短期波动和热点所左右。对于广大投资者而言,这一原则具有重要的借鉴意义。在进行投资时,不能盲目跟风市场热点,追逐短期的高收益,而应该深入研究企业的基本面,包括财务状况、商业模式、竞争优势等,评估企业的内在价值,并寻找具有足够安全边际的投资机会。只有这样,才能在投资中有效降低风险,避免本金的损失,实现长期稳定的投资回报。同时,当市场上缺乏符合价值投资标准的机会时,要敢于持有现金,耐心等待合适的时机,而不是为了投资而投资。

巴菲特对市场周期波动有着深刻的理解,并能根据市场周期的不同阶段动态调整现金储备。这启示投资者要密切关注宏观经济形势和市场环境的变化,把握市场周期的规律。这种动态平衡的现金管理策略,能够帮助投资者在不同市场环境中实现资产的优化配置,提高投资组合的抗风险能力和收益水平。此外,投资者还应该根据自身的投资目标、风险承受能力和投资期限,合理确定现金储备的比例,并根据市场变化及时进行调整。

巴菲特的现金管理策略体现了他的长期投资视角和耐心等待的品质。在投资过程中,不会因为短期的市场波动而轻易改变投资决策,而是坚信优质企业的长期价值。对于投资者来说,培养长期投资视角至关重要。不能仅仅关注短期的股价涨跌和投资收益,而应该着眼于企业的长期发展前景和价值增长潜力。同时,要具备耐心等待的品质,在没有合适的投资机会时,不要急于将现金投入市场,而是要耐心等待市场出现符合投资标准的机会。

这种长期投资视角和耐心等待的品质,能够帮助投资者避免因短期市场波动而做出错误的投资决策,实现资产的长期稳健增值。此外,投资者还应该不断学习和提升自己的投资知识和能力,增强对市场和企业的洞察力,以便更好地把握投资机会。

从历史视角对巴菲特投资现金管理的理论与策略进行深入研究,我们可以清晰地看到,现金管理在巴菲特的投资体系中占据着举足轻重的地位。无论是在早期的“烟蒂股”投资阶段,还是在中期向优质企业投资的转变过程中,以及近期面对复杂多变的市场环境,现金管理始终贯穿于他的投资生涯。

巴菲特的现金管理理论建立在安全边际原则、机会成本考量和对市场周期波动深刻理解的基础之上。他通过动态调整现金持有比例、多元化的现金来源与运用渠道,以及现金与投资组合的协同管理,在不同的市场环境和重大市场事件中,成功地实现了投资组合的风险控制和价值增长。在2008年金融危机、互联网泡沫时期和新冠疫情冲击等重大事件中,巴菲特的现金管理策略都发挥了关键作用,不仅帮助他的投资组合抵御了风险,还为其在市场复苏时赢得了丰厚的回报。

(作者为外资投资基金董事总经理)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容