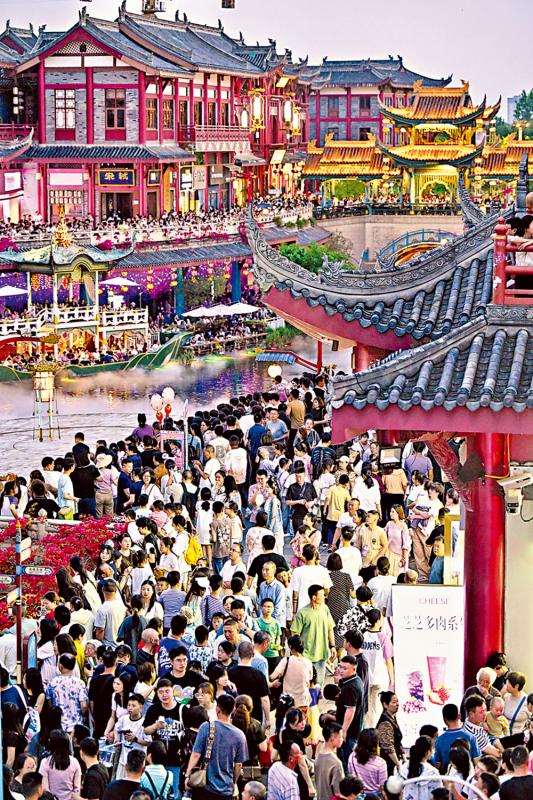

图:有着“大宋不夜城”之称的四川眉山东坡印象水街迎来五一游客高峰。

今年“五一”小长假,社交媒体上到处都是热门景点门票售罄的新闻。如此密集的出行,也给交通运输带来了堪比春运的巨大压力,很多大城市都出现了高铁票和动车票几乎全面售罄的罕见局面,铁路部门不得不紧急增开夜间高铁来缓解运能压力。而对游客来说,买到高铁票可能还只是克服困难的第一步,等他们辛苦赶到准备下榻的目的地时,却发现住宿又成了新的大难题。无论酒店还是民宿,“五一”期间普遍出现了价格倍增的趋势。可即便如此,很多酒店仍然处于“一房难求”的局面。

以上种种现象的出现,都证明国人“五一”出行热情异常高涨。至于这种热度的产生,在现有的长假模式下,势必在短期内形成旅游相关资源的严重供不应求,导致某些旅游需求无法得到满足。短期集中出游也会导致部分景区过于拥挤,甚至导致大量游客深夜滞留,旅游体验变差。

平衡社会资源供求

或许有人会说,既然问题的根本在于供不应求,那么增加酒店房间的供给不就行了?在各地多建些大规模的酒店,是否就能缓解矛盾呢?但这种思考方式,仅仅考虑到如何化解诸如“五一”、“十一”等长假期间的矛盾,而忽视了长假之外时间的供求关系。根据2024年的一项数据统计显示,内地酒店行业的平均入住率为58.8%,也就是平时会有超过40%的房间处于空置状态。如果为了应对每年的长假需求而扩大酒店规模,势必造成房间空置率的进一步上升,对于酒店来说是亏本买卖。

所以真正的问题,其实是目前这种每年只有几次长假的制度设计,会在短期内急速扭曲旅游行业的供求关系。由此导致的结果,就是游客们不得不付出比平时贵得多的价格,却只能获得比平时差得多的体验。至于看似因此赚得盘满钵满的旅游企业,其实也不得不面对超负荷运转的巨大压力,同时还必须警惕各种隐患和风险。从某种意义上来说,这种在短期内爆发性出现的旅游狂热,并没有多少真正的赢家。

如果进一步拓宽视野,还会发现一个值得注意的问题。那就是随着内地各旅游景点变得愈加拥挤,有些游客会将视线转向海外游。毕竟内地省市游原本在价格方面存在的相对优势,已经因为长假因素变得荡然无存,那么很多人宁可支付相同甚至更低的成本去海外开开眼界。对于游客个体来说,这可能是一个相对理性的选择。但如果从经济全局的角度考虑,大量游客因为内地省市旅游成本高企而转向海外游,客观上可能造成外汇流失。至于导致这些后果的原因,依然是内地建立在长假制度基础上的集中旅游模式。

黄金周旅游困境的诸多代价提醒我们,非常有必要对现行的长假制度进行改革,将这种全国人民都在同一时间获得假期的固定模式,调整为可以由每个人自由支配带薪休假时间的灵活模式。这也是大多数发达国家目前普遍采取的做法,比如规定劳动者每年可以获得两到三周时间的带薪假期,由其根据自身需求及市场行情来具体选择,从而在全体人群中形成“错峰出行”的效果,确保旅游行业的供求关系在全年大部分时间内都处于平稳状态,降低大起大落给整个行业带来的冲击。

在理论上,内地也存在着带薪假期制度。比如早在2008年,国务院就出台了《职工带薪年休假条例》。根据其中的规定,职工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。但问题在于,在各个行业都处于高度内捲的现实背景下,很多企业并未真正赋予员工这项权利,有些员工也宁可将假期折算成现金而非自由出行,于是有可能旅游出行的时间段,依然只剩下了国家法定的长假期。

即便带薪假期制度未来得到更全面的执行,也依然会出现一种困扰──那就是对于孩子正就读于学校的年轻家庭来说,父母的旅行计划往往会受到孩子的牵制,全家出行计划往往只能安排在每年的寒暑假期间。相比“五一”、“十一”还有春节那样的法定假日,寒暑假的时间段并没有那么集中,但仍然可能在固定时间段出现价格上涨和供给不足的矛盾。

其实,就跟企业实施员工带薪假期制度不会严重妨碍运营一样,学校同样可以将享受“年假”的权利赋予学生,比如每年允许学生有一到两周的休假时间。当然,相信肯定有人担心这种制度会耽误学生的学习进度。实际上,随着网络授课技术的愈加成熟,学生通过网络授课或者事后补看视频的方式,完全有可能跟上学习的进度。更重要的是,中国人自古就把“行万里路”摆在与“读万卷书”同等重要的位置上,在年轻时与家人共同出游观察世界的经历,同样是人生道路上必不可缺的一堂教育课。

(作者为携程集团执行董事长)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容