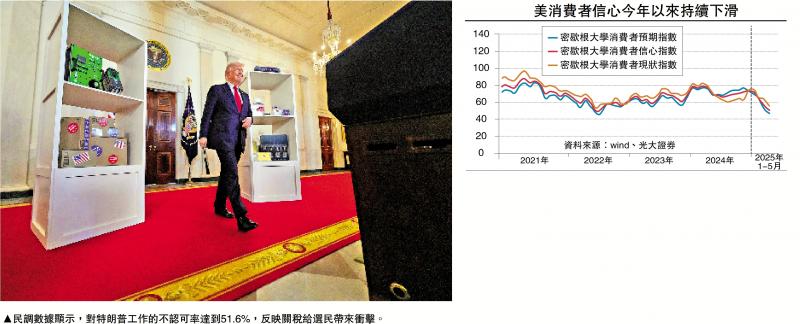

图:民调数据显示,对特朗普工作的不认可率达到51.6%,反映关税给选民带来冲击。

美国资本市场对关税政策的负反馈,特别是近期美债利率的攀升,促使特朗普选择率先释放和解信号,但其示好的筹码有限、诚意不足。总体来看,中美贸易博弈已经从对等关税落地前的“极限施压”走向“间歇缓和”的转折点。

为什么特朗普会率先释放和解信号?一是,高额的对等关税导致美国资本市场大幅波动,特别是美债利率的快速上行,促使特朗普需要阶段性缓和以安抚市场。美国加征关税以来,一度出现股债汇“三杀”局面。

事实上,关税创造的收入、增加的贸易出口,以及制造业回流的成果,最终表现形式都是反映在美国政府账户的盈余中,贸易谈判最终要为平衡财政服务。特别是考虑到目前美国政府债务总额超过36万亿美元,利息支出将达到1万亿美元/年左右,而联邦财政收入仅5万亿美元/年左右。高企的债务规模仅靠关税本身于事无补,特朗普不得不需要快速压降美债利率,以减少美国政府债务展期的成本,这也是近期美债利率抬升后,特朗普快速服软的重要原因。

二是,美国与其他国家的谈判正在推进,处在博弈关键点。对美国而言,联合其他国家打造完全排除中国在外的贸易联盟代价高昂,世界各国对封锁中国也有很强的顾虑,目前美国与别国的谈判基本陷入停滞,因此特朗普希望与中国达成预先和解。

三是,关税压制下,美国经济数据疲软隐忧渐明。消费方面,3月美国消费者为规避关税大量采购,透支未来的消费需求,后续零售数据或转弱。就业方面,特朗普政府减支推进,4月下旬美国国务卿鲁比奥宣布国务院全面重组计划,关税扰动下美国就业或难言起色。通胀方面,进入4月后,美国对华高额关税生效,叠加对其他国家征收10%基础关税,预计高关税带来的供给短缺和成本上升,将逐步体现在通胀数据中。

警惕美国再度施压

从特朗普表态看,其示好的筹码仅仅是美国对中国的关税将由当前145%的水平下降,而非降为零,且其希望中国主动赴美谈判,说明特朗普仍然想依靠不合理关税向中国索取筹码,违背平等、尊重、互惠原则。

对此,4月23日,外交部回应称,“如果美方真的想通过对话谈判解决问题,就应该停止威胁讹诈,一边说要同中方达成协议,一边不断搞极限施压,这不是同中方打交道的正确方式,也是行不通的。”

从关税的目的上看,需要厘清对等关税与基础关税的区别。对于高额的对等关税而言,美元霸权体系的运转,意味着美国贸易逆差清零不可能实现。美国作为世界最大的消费国,以美元信用换取中国、东南亚国家等制造国的产品,制造国出口的产品转换为大量的美元,最终回归美国金融系统(美股、美债等)。

从数据看,2024年美国的商品贸易逆差在1.2万亿美元左右,美国财政部数据显示美国资本淨流入在1.1万亿美元左右,也即美国经常账户逆差和金融账户资本淨流入额基本等价。若不存在贸易逆差,美元霸权体系就无法运转,这意味着以“零贸易逆差”为目的设立的高额对等关税无法长期存在,更多是一种交易的筹码。

但是基础关税可能长期存在,用以落实平衡贸易、制造业回流的承诺。对特朗普而言,高额对等关税可以取消,但对华20%芬太尼关税可以帮助特朗普实现收敛美国贸易逆差、制造业回流的目的,想要全面取消对华关税存在一定难度。此外,这个过程中,针对特定行业(如钢铁、铜铝、半导体、药品)的关税也可能持续,这也导致在近期表态上,特朗普明显诚意不足。

对此,4月25日,中国驻美国使馆发言人强调“如果美方真的想通过对话谈判解决问题,就应该纠正错误,停止威胁讹诈,彻底取消所有对华单边关税措施。一边说要同中方达成协议,一边不断搞极限施压,这不是同中方打交道的正确方式,也是行不通的。”因此,只有美国真正停止威胁讹诈,实质性的降低对华关税水平,才是美国彰显谈判平等、尊重、互惠的前提。

若后续中美贸易谈判不顺,需要警惕特朗普施压中国的力度再次回摆,关注后续中美间科技和金融领域的波动风险。特朗普对华政策中,“贸易─科技─金融”视角层层递进,三重脱钩压力构成特朗普对华政策演绎的核心路径,亦是牵动风险偏好与资产定价的核心变量。若中美贸易在4月加速脱钩,在中美谈判不畅的情况下,科技领域(美国人工智能扩散协议)、金融领域(中美税收协定)或成为特朗普进一步对华施压的潜在选项,建议关注后续中美间科技和金融领域的波动风险。

贸易冲击逐步显现

为备战2026年中期选举,特朗普需要在2025年底至2026年初达成中美间的贸易协定,留给特朗普总统的“时间不多了”。需要强调的是,美方关税霸凌遭受了前所未有的反制,将会对美国经济和贸易带来巨大冲击,尤其是摇摆州的出口和就业可能遭受前所未有的打击。但恰恰就是因为关税到了“不可承受之重”的地步,为了避免重蹈2018年的覆辙,特朗普势必要通过妥协的方式来解决当前的僵局,以防止经济在2026年中期选举时大幅衰退。

一方面,从美国受影响的地区看,关税显著影响依赖制造业(中西部、五大湖地区)和全球化生产(加利福尼亚州等地区)的州。争取“铁锈带”(宾夕法尼亚州、威斯康星州和密歇根州),以及俄亥俄州、北卡罗来纳州等摇摆州的支持是特朗普2024年胜选的重要原因,出于2026年中期选举的需要,特朗普仍需要谨慎权衡关税落地的幅度与节奏。

另一方面,民调数据走低反映关税给选民带来的冲击。截至4月23日,数据显示对特朗普工作的不认可率已经达到51.6%,较其2025年上任初期的44.3%明显攀升,也较4月1日上行了2个百分点。同时贸易争端也加剧了美国内部的分裂,4月23日,美国12个州共同起诉特朗普政府,要求停止新的关税政策,起诉书称,非法关税给美国经济带来混乱,诉讼由纽约州总检察长詹乐霞(Letitia James)牵头,其他参与诉讼的州还包括亚利桑那州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、伊利诺伊州、缅因州、明尼苏达州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州和佛蒙特州。

此外,相比于1985年《广场协议》签署时,目前非美国家的经济体量已远大于美国,谈判话语权显著增加。1985年签署《广场协议》时,美国占全球GDP比重达33%,而其他缔约国(日英法德)合计占比仅为25%,经济体量差距导致非美缔约国难有反对美国的资本。但随着中国经济崛起,经济实力结构边际转化意味着关税谈判主导权不在美国,而在非美国家,2023年中日英法德合计GDP的全球比重达31%,已超过美国的26%,若加上欧盟内其他国家与韩国等,目前非美国家的经济体量已远大于美国。

总体来看,关税对决短兵相接,实则考验双方经济韧性与宏观对冲政策的腾挪空间,谈判主导权掌握在中国手中。无论是中国的货币政策,还是财政政策均有对冲空间。2020年以来,中国谨慎使用政府赤字空间,注重跨周期调节,政府依然存在较大的举债空间。消费补贴、育儿补贴、房地产收储、重大项目提前落地等均有望成为增量财政的发力支点,对冲经济压力。

对于美国而言,特朗普虽然准备了约5.3万亿美元的《减税法案》作为对冲,但其中约3.8万亿美元为延续此前已有政策,仅1.5万亿美元是新增政策,难以对冲全部影响。而且,关税对摇摆州中的密歇根州及北卡罗来纳州等制造业重地的冲击尤其大,这就意味着特朗普一着不慎,关税很可能对其2026年中期选举带来反噬,贸易谈判主导权掌握在中国手中。乐观来看,2025年11月的韩国APEC峰会,或提供两国元首会晤的契机。

(作者为光大证券首席经济学家)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容