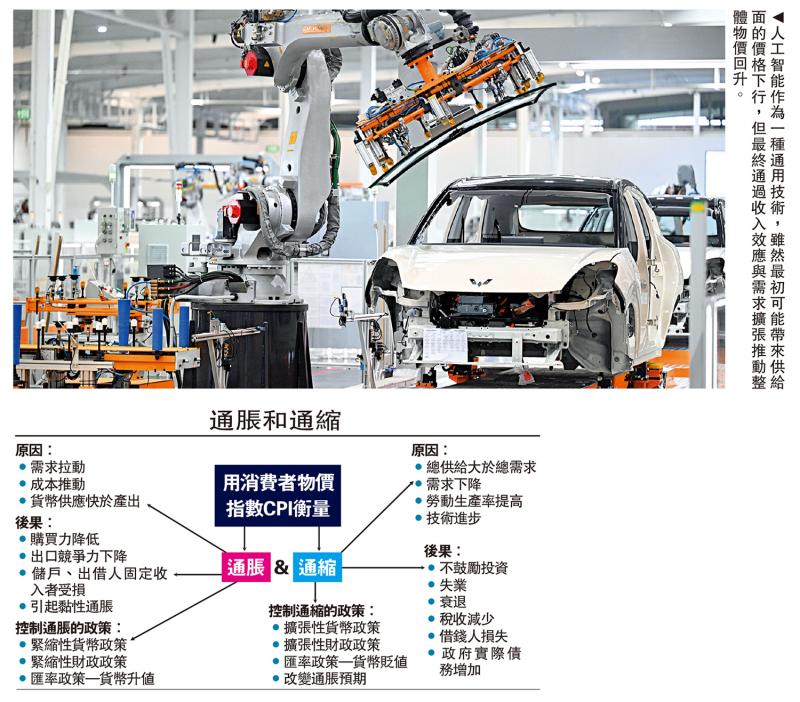

图:人工智能作为一种通用技术,虽然最初可能带来供给面的价格下行,但最终通过收入效应与需求扩张推动整体物价回升。

长期以来,经济学界普遍认为,技术进步是推动经济增长与提升生产率的根本动力。但加拿大企业家杰夫.布斯(Jeff Booth)提出了一个看似悖论的命题:技术进步不是通胀的动力,而是通缩的根源。

布斯在《明日的价格》(《The Price of Tomorrow》)一书中指出,当技术迭代速度呈指数级上升,其宏观经济后果可能与传统假设相反:不会带来持续的增长与温和通胀,而是通过效率与成本的持续压降,形成结构性、系统性的通缩压力。

布斯提出,技术是通缩的最大推手,而不是通胀的驱动力。在其看来,现代经济之所以陷入增长与通胀逻辑的结构性错位,源于技术进步与货币制度之间的深层矛盾:前者以指数级速度提升效率、压低成本,后者却以债务扩张维系名义繁荣。当这两种力量同时运转时,经济表面维持增长,实则在不断积累失衡。布斯将这一机制概括为三个层面。

效率提升压低物价

首先,技术进步天然具有通缩效应。一方面,生产效率提升会带来单位成本下降,竞争性市场会迅速将这种成本优势转化为价格下行;另一方面,数字化与平台化的扩散使边际成本趋近于零。人工智能(AI)、云计算和软件服务在大规模应用后,几乎不再消耗额外成本,从而使价格的决定因素从“生产约束”转向“制度约束”。此外,从蒸汽机到互联网的历史经验亦表明,技术革命往往伴随价格下降,只是这一真实通缩常被债务扩张所掩盖。

其次,债务扩张制造“通胀幻觉”。现代货币体系以债务为基础,当技术压低价格与投资回报率时,若不扩张信贷,经济将陷入通缩与失业。于是,政府与央行通过赤字财政和量化宽松维持需求,制造出“人造通胀”。这种通胀并非真实增长,而是以透支未来购买力维系的暂时繁荣,其代价是信用风险与资产泡沫的累积。换言之,债务扩张并非政策选择,而是制度必然。

再次,技术与债务构成双螺旋,形成增长的错配机制。技术螺旋不断压低成本、提升效率;债务螺旋通过流动性注入支撑名义价格。短期内,两者相互抵销,维持表面平衡;长期则出现“剪刀差”:技术进步是指数级的,而债务扩张的边际效应递减。当债务再也无法对冲技术带来的下行压力,体系便会从“债务掩盖通缩”滑向“债务引爆通缩”,传统的通胀逻辑也将随之失效。

此外,多项实证与历史证据也表明,技术进步确实构成当代经济的主要通缩力量。早在2005年,美国联储局前主席艾伦.格林斯潘(Alan Greenspan)就指出,美国及其他国家能够实现低通胀与稳健增长,源于信息、通信与网络技术显著提升生产率并抑制单位劳动成本;这一趋势在“摩尔定律”所揭示的“性能倍增、成本递减”中得到体现。

研究显示,自1990年代以来,信息通信技术(ICT)产品价格持续下降,对消费者物价指数(CPI)的直接贡献为负,而免费数字产品的普及进一步造成“隐性通缩”。与此同时,数字化与电子商务降低了市场进入壁垒、提高价格透明度,全球竞争与在线零售扩散压低了终端价格。更重要的是,自动化与AI提升生产率却抑制工资增长,削弱了总需求;“超级企业效应”使劳动份额下降、收入分配失衡,强化了长期低通胀格局。

综合来看,技术通过降低产品成本、强化竞争与抑制工资三重路径,对物价形成持续下行压力,成为解释发达经济体长期低通胀的关键变量。

尽管布斯这种论证具有较强的逻辑自洽性,但他的假设前提也颇为理想化:其将技术视为独立变量,而现实中的价格形成机制更为复杂,制度、市场结构与分配格局都会显著改变技术的宏观效应。换言之,“技术必然导致通缩”并非经济规律,而是一种在特定制度条件下的结果。

技术进步创造需求

布斯的洞见富于启发,但并非无懈可击。从历史与现实的角度看,技术进步虽能压低部分成本,却不必然导致整体通缩。BIS的研究显示,技术对通胀的影响具有阶段性与结构性特征:它既可能带来价格下降,也可能重塑需求结构、激发新一轮通胀。

Aldasoro et al.(2024)研究基于多部门动态随机一般均衡(DSGE)模型发现,AI对价格水平的影响取决于经济主体的预期,以及总需求的反馈机制。当家庭与企业未预期未来生产率将提高时,AI带来的生产率提升在短期内扩张供给、压低价格水平,表现为暂时性的去通胀效应。但随着消费与投资需求上升,一般均衡效应使得工资与需求同步增长,最终推动价格重新上升,形成需求驱动型再通胀。在另一情境下,当家庭和企业提前预期AI将提升未来生产率时,他们会提前增加消费,从而立即推动需求扩张,AI的采用反而在短期内直接引发通胀。

更进一步的反事实分析显示,无论AI主要提升消费品部门还是投资品部门生产率,长期通胀均呈上升趋势,只是在不同产业结构下程度有所差异。尤其当AI主要作用于消费品部门时,由于部门间联动效应与资本扩张的二轮影响,价格上升更为明显。

总体而言,研究表明AI作为一种通用技术,虽然最初可能带来供给面的价格下行,但最终通过收入效应与需求扩张推动整体物价回升。换言之,技术进步并非天然具有通缩效应,其宏观价格结果取决于预期管理、需求反馈及政策响应。因此,从“科技通缩”视角出发,Aldasoro等人的研究提供了相反证据──在一般均衡框架下,AI的长期影响更可能是温和的通胀型增长,而非持续的通缩。

笔者认为,技术通缩的本质并非“技术压倒经济”的宿命逻辑,而是制度结构与分配机制共同作用的结果。技术进步确实带来成本下降与生产率提升,但能否转化为整体通缩,取决于三个关键变量:需求结构、收入分配与政策反应。

新产业吸引新投资

首先,从需求视角看,技术并不只是降低旧产品价格,更在持续创造新需求与新产业。数字经济、绿色能源、AI、生命科学等领域的崛起,都在以指数速度扩大潜在消费空间。技术一方面提高生产效率、抑制物价,另一方面通过创新扩展人类欲望边界,带动新的投资与支出。换言之,技术的通缩效应在宏观层面往往被其自身的创新溢出所抵销。

其次,从分配结构看,通缩是否发生取决于技术红利的流向。当红利主要集中于资本而非劳动时,消费倾向下降、需求不足,通缩压力会被放大;反之,若制度设计能够实现红利的再分配,让技术收益更多回流至居民部门,则技术将转化为“普惠增长”的动力,而非通缩陷阱。

最后,从政策维度看,货币与财政政策的反应方式决定了技术进步的价格表现。若央行与政府将低通胀视为风险,通过宽松信贷与财政刺激对冲,结果往往是债务扩张与资产价格通胀;若政策能容忍低通胀、引导资源流向创新与消费升级,技术的效率红利则会以更健康的方式体现在经济增长中。

综合来看,技术进步与通缩之间是一种长期的张力与动态均衡。它既非线性下行,也非永续繁荣,而是在效率提升与需求扩张、价格下降与财富再分配之间不断寻找平衡点。布斯的“技术通缩论”揭示了真实的结构性趋势,但其隐含的“不可逆定律”忽略了制度与预期的调节作用。相反,Aldasoro et al.(2024)等研究显示,通缩更可能是一种过渡状态——技术带来的丰裕最终通过制度、分配与政策传导,重塑新的增长与价格秩序。

因此,在笔者看来,未来的经济格局并非“通缩或通胀”的二元对立,而是一种新的“低通胀─高效率─再分配型增长”模式。技术将持续压低边际成本,却通过创新需求与价值创造支撑增长;价格不再是繁荣的唯一指标,丰裕与公平才是衡量新经济健康的真正标尺。

(作者为交通银行博士后科研工作站博士后。文章只代表作者个人观点,与所在单位无关)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容