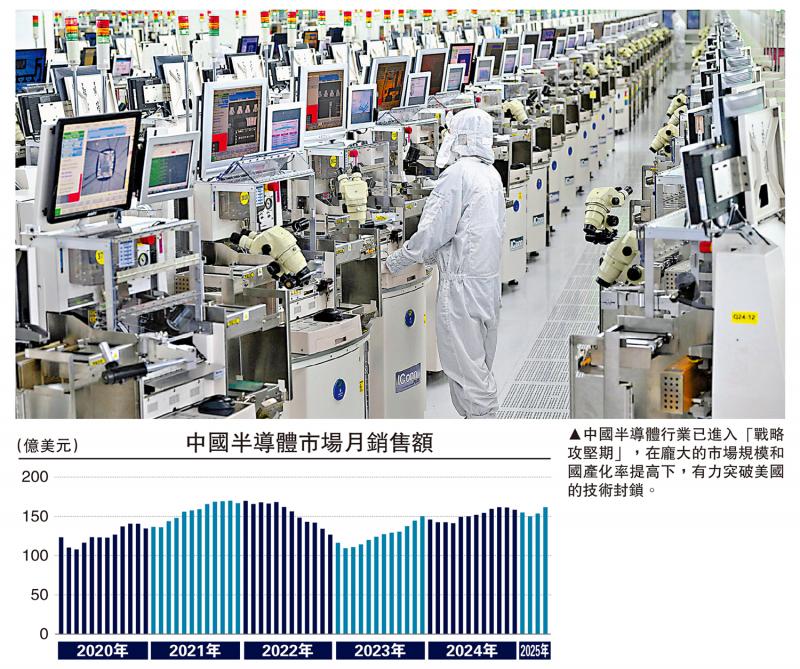

图:中国半导体行业已进入“战略攻坚期”,在庞大的市场规模和国产化率提高下,有力突破美国的技术封锁。

半导体作为现代工业的“粮食”,既是中美科技博弈的核心战场,也是全球产业链重构的关键枢纽。本届亚太经济合作会议(APEC)峰会后,中美贸易呈现出“有限缓和与精准封锁并存”的新特征,既为中国半导体行业带来关税调整的短期喘息,也加剧了技术封锁的长期压力。

数据显示,中国半导体市场规模已占全球34%,2024年销售额达1.35万亿元(人民币,下同),但高端芯片自给率不足20%,核心设备与材料国产化率普遍低于30%。

中美关税争端缓和并非全面放松。峰会后,美国保留了针对汽车、钢铝制品的“232关税”措施,要求“出口豁免需在美国境内组装”,试图逼迫制造业回流本土。这种“选择性微调”策略,本质是美国在“经济利益”与“战略遏制”间的平衡:既通过部分关税减免缓解国内通胀与企业压力,又通过关键领域关税保留谈判筹码。

更严峻的冲击来自供应链封锁。美国计划扩大出口管制黑名单,使得中芯国际、长江存储等企业面临“设备断供”风险。譬如,长江存储128层3D NAND扩产计划依赖的东京电子刻蚀机,因美日协同管制,交付周期从6个月延长至12个月,直接导致其2026年产能目标(每月10万片)被迫下调20%。设备短缺还引发连锁反应:国产设备虽加速替代,但验证周期通常需2至3年,应急导入导致部分晶圆厂良率下降3至5个百分点,生产成本显著上升。

技术封锁倒逼改革

压力倒逼改革,封锁催生突破。在政策端,国家大基金三期3440亿元注资将于2025年第四季度落地,其中60%投向设备、材料等“卡脖子”环节;在地方层面,长三角、粤港澳大湾区同步设立千亿级半导体专项基金,形成“国家+地方”的资本支持体系。

在市场端,国产替代进入“量价齐升”阶段。2025年上半年,国产刻蚀机在成熟制程(28纳米及以上)的市占率已经从2024年的25%提升至35%,中微公司的CCP刻蚀机在长江存储5纳米产线导入率突破20%;材料领域,安集科技的抛光液、沪硅产业的12吋硅片在中芯国际的采购占比分别达30%、25%,较2024年提升10个百分点以上。这种替代并非“低水平重复”,而是技术迭代驱动的高质量替代──北方华创的14纳米PVD设备已进入中芯国际验证阶段,性能指标接近国际主流水平。

终端需求的“本土优先”策略进一步打开市场空间。2025年,比亚迪、蔚来等新能源车企车规级芯片国产化率从2024年的15%升至30%,华为鸿蒙生态下的物联网芯片采购量中,国产芯片占比达45%。这种“需求拉动供给”的良性循环,为半导体企业提供了宝贵的量产验证机会。

积极提高国产化率

须承认的是,核心技术突破需要坚持“单点突破与体系构建并重”。在设备领域,实施“光刻机突围计划”:依托上海微电子,联合中国科学院光电所攻关DUV多重曝光技术,2027年前实现28纳米制程DUV设备量产;同时布局EUV关键技术,重点突破光源、光学镜头等核心部件,力争2030年前完成EUV原型机研发。对于刻蚀机、薄膜沉积设备等“优势领域”,支持中微公司、北方华创扩大14纳米设备市场份额,2028年前实现成熟制程设备国产化率超70%。

在制造与设计端,采取“先进与成熟并举”策略:中芯国际、华虹半导体聚焦14纳米良率提升与成本优化,2026年前实现14纳米产能翻倍;同时鼓励企业在功率半导体、MEMS传感器等特色工艺形成差异化优势,2027年前车规级功率芯片国产化率突破50%。设计领域,支持华为海思、紫光展锐攻关AI芯片、高性能计算芯片,2026年国产AI芯片算力密度达到国际主流水平的80%以上。

创新体系建设需强化产学研协同。建立“国家半导体研究院+企业联合实验室”模式:依托清华大学、复旦大学建设半导体材料与器件国家实验室,聚焦底层技术研发;推动中芯国际与中国科学院微电子所共建14纳米工艺联合实验室,加速技术产业化。完善知识产权保护机制,设立半导体专利池,降低中小企业专利使用成本。

产业链升级的核心是构建“强链补链”机制。建立“产业链龙头牵引+中小企业配套”的协同模式:由中芯国际、长江存储等龙头企业梳理“卡脖子”清单,向设备、材料企业开放验证需求与技术标准;通过“联合研发+优先采购”绑定上下游,例如中芯国际承诺对通过验证的国产设备给予30%的采购倾斜。

针对关键“断点”,实施“专项攻坚行动”:EDA领域,支持华大九天、广立微联合开发全流程设计工具,2028年前实现28纳米全流程EDA国产化;材料领域,推动沪硅产业12吋硅良率提升至90%以上,南大光电实现高端光刻胶量产;零部件领域,重点突破射频电源、精密运动台等,2027年前国产设备零部件自给率超60%。

避免重复建设需强化顶层设计。由工信部牵头建立半导体产能监测与预警机制,对成熟制程产能实施“备案制管理”,引导资本流向设备、材料等薄弱环节。依托长三角、粤港澳大湾区产业集群,推动区域内产能共享与资源整合,例如上海临港与合肥长鑫共建存储芯片产能调配平台,提高产能利用率。

政策支持需要从“普惠式”转向“精准化”。在财政方面,扩大大基金三期投资规模,设立“半导体设备专项贷款”,给予企业3%的贷款贴息;税收方面,对半导体设备企业实行“研发费用加计扣除175%”政策,对国产设备采购给予15%的税收返还。优化市场环境,实施“国产半导体产品优先采购目录”,要求政府部门、国有企业采购中国产芯片占比不低于30%。

扩大国内市场需求需激活终端应用。推动“芯片─终端”协同创新:支持新能源汽车企业与比亚迪半导体联合开发车规级芯片,智能家电企业与紫光展锐合作研发物联网芯片,形成“需求拉动供给”的良性循环。培育新兴应用场景,在工业互联网、边缘计算等领域推广国产芯片,创造新增量市场。

加强国际规则话语权,积极参与APEC、世界贸易组织(WTO)等多边框架下的半导体贸易规则制定,推动“技术标准非歧视性”原则纳入国际协定。依托“一带一路”倡议,与东南亚国家共建半导体封装测试基地,规避贸易壁垒。

人才培养内外并举

人才培养需“校企联动、内外并举”。在高校层面,优化半导体专业课程体系,将实践教学占比提升至30%,与企业共建100个实训基地;职业教育层面,聚焦设备操作、封装测试等技能型人才,培养每年输送10万名合格技工。在国际引入人才方面,实施“半导体顶尖人才计划”,给予海外人才税收减免、科研经费支持等优惠,吸引全球高端人才来华创新创业。

2025年APEC峰会后,中美贸易关系呈现“关税有限缓和、科技封锁升级、规则博弈加剧”的新特征,既给中国半导体行业带来成本上升、供应链波动的短期冲击,也催生了国产替代加速、产业链韧性提升的长期机遇。当前,中国半导体行业已进入“战略攻坚期”,1.8万亿元的市场规模、3440亿元的大基金支持、35%的成熟制程设备国产化率,构成了突破封锁的坚实基础,但先进制程滞后、高端设备短缺、人才不足等瓶颈仍需突破。

展望2025至2030年,中国半导体行业将呈现三大趋势:一是技术自主化加速,2027年前实现14纳米制程稳定量产,2030年前在EUV光刻机、全流程EDA等“卡脖子”环节实现局部突破;二是产业链韧性增强,成熟制程设备与材料国产化率分别突破70%、50%,形成“设计─制造─设备”协同生态;三是国际地位提升,依托3.5万亿元的市场规模(2030年预测),成为全球半导体产业链“不可替代的重要一极”。

(作者为外资投资基金董事总经理)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容