图:“AI—机器人—实物产出”的链条,将在制造、物流、能源、医疗与公共服务中形成自动化与自主演进的复合供给能力。

人工智能“创造性破坏”的影响不仅在于经济领域,更在于可能会对以就业为代表的社会稳定等方面产生系统性影响,在此过程中如何趋利避害尤为关键,中国应怎样实现平稳过渡?

笔者认为可能的路径包括:一是加速培育人工智能成为第四产业的可能性;二是发挥国企社会稳定器作用,托底人工智能对就业的不利影响;三是财政体系从“税收+土地财政”向“税收+股权财政”过渡;四是人工智能部门物质财富贡献能力极大时,生产关系从按劳分配向按需分配过渡。

加速培育第四产业

人工智能单独作为产业发展,是实现“从0到1”的关键,有助于缓解反内捲和工业稳增长的矛盾。中国取得经济快速增长的成就,主要基于“从1到N”的优势,而“从1到N”往往是提高效率降低成本,但竞争往往异常激烈,企业需要在价格、营销等方面投入大量资源,利润空间也会因激烈竞争而受到挤压,因此依靠传统路径稳增长做大N的过程难以避免内捲局面,需要通过人工智能实现“从0到1”打破矛盾。

培育“从0到1”的能力是中国企业争夺全球新一轮科技革命先发优势和摆脱“内捲”困境的重中之重。

“人工智能+”产业发展行动将带来产业领域范式变革,智能原生产业与产业智能化有本质区别,是人工智能科技革命形成新产业,是从0到1的创造,智能原生产业未来或将发展为第四产业。

“从0到1”是阶段性技术垄断,未来产业涉及到的九大赛道(元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能)绝大部分处于孕育萌芽阶段或成长初期(即“0到1”阶段),而“从0到1”的技术创新往往扎根于基础研究,涉及底层算法、核心材料、关键部件的突破。

“从0到1”更需要颠覆性、原生性创新,产生的难度较大、成功的概率更小,这类技术的研发周期长达数年甚至数十年,且需要大额资金、顶尖人才的持续投入,后发者若想追赶,必须重复研发论证试用全流程,短期内无法绕过技术壁垒。先发者会在国际市场上形成阶段性技术垄断,并通过技术封锁、专利壁垒遏制后发者发展。

对于企业来说,这种“从0到1”的创新一旦产生,在初始阶段几乎没有竞争对手,先发企业将凭借独特的技术和模式,能够迅速积累用户和市场份额,获得高额的利润回报。因此,培育“从0到1”能力是中国企业争夺全球新一轮科技革命先发优势和摆脱“内卷”困境的重中之重。

发挥国企托底作用

人工智能对就业的“创造性破坏”较大,或可通过传统部门国企承担更多就业吸纳对冲失业压力,同时也有助于减少工作内捲,平滑收入,再结合休假政策给予更多假期,有助于增加閒暇拉动消费。

从中国稳就业经验来看,国企通过扩大招聘、政策补贴等多元手段,积极履行社会稳定器职能,在托底就业方面发挥了重要作用。

一是国有企业扩大招聘规模,对吸纳重点群体就业有重要作用,特别是在经济下行或高校毕业生就业压力较大的时期。例如,2022年促进高校毕业生就业是稳就业工作重中之重,当年全国国企招录高校毕业生超过76万人,同比增长23.4%。

二是鼓励国企优先招用登记失业人员、困难毕业生、退役军人等重点群体,并给予一次性吸纳就业补贴。为鼓励国企扩大用工,2024年中国实施“一次性增人增资”政策,激励国有企业发挥示范带动作用,对按照工资效益联动机制确定的工资总额难以满足扩大高校毕业生招聘需求的国有企业,经履行出资人职责机构或其他企业主管部门同意,统筹考虑企业招聘高校毕业生人数、自然减员情况和现有职工工资水平等因素,可给予一次性增人增资。

以工代赈,不鼓励“不工作吃低保”是中国就业帮扶的历史传统。据国家发改委披露,以工代赈是指在政府投资建设的基础设施项目中,有针对性地安排群众参加工程建设获得劳务报酬,以此取代直接发放赈济款的一项政策。实施以工代赈,主要是为了加强低收入群体就业帮扶,鼓励引导群众通过劳动实现增收、提高技能。

同时,传统部门国有企业更易落实国家规定的休假政策,相对稳定的工作环境及收入预期有助于减少工作内捲,平滑收入,随着就业群体获得更多假期,增加閒暇有助于拉动消费。2025年《提振消费专项行动方案》排在首位的就是保障休息休假权益。《方案》专门就“保障休息休假权益”提出了相关举措,通过强化执行监督来落实带薪年休假制度,明确不得违法延长劳动者工作时间,同时鼓励弹性错峰休假。

推动财政体系转型

中国经济结构转型寻求摆脱房地产依赖的方向较为确定,过去的“税收+土地财政”体系将面临较大挑战。

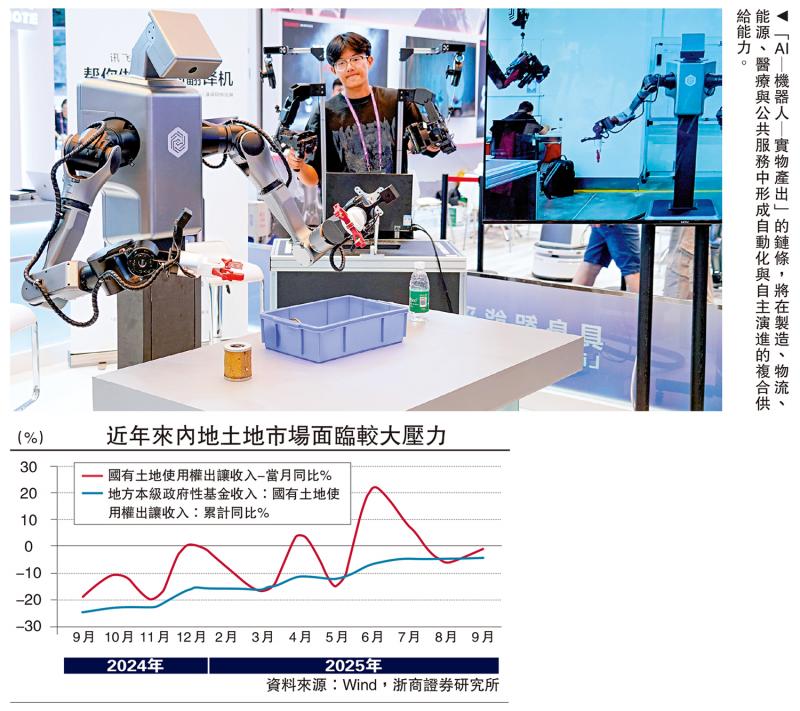

其一,近年来土地市场面临较大的压力,土地出让收入不足。财政部公布的《2025年前三季度财政收支情况》显示,前三季度国有土地使用权出让收入22302亿元(人民币,下同),同比下降4.2%;在土地和房地产相关税收中,契税3372亿元,同比下降14.7%;土地增值税3296亿元,同比下降17.6%。其二,中央坚持“房住不炒”,限购、限贷、限价等政策压缩房地产利润空间,土地财政空间被持续挤压。其三是土地财政与地方政府隐性债务高度绑定,土地收入下滑直接加剧债务偿付压力。

人工智能的“创造性破坏”或将带来财政体系向“税收+股权财政”过渡。股权财政尚未有官方明确定义,笔者认为,主要是指政府通过国有资本投资运营平台,以“直接投资+产业基金”方式持有企业股权,获取“分红+估值溢价+退出收益”。股权收益纳入国有资本经营预算,可按规定调入一般公共预算,逐步替代土地出让收入成为非税收入的重要来源。

例如,合肥模式主要是指政府依托国资平台,联合头部机构共同设立产业基金群,通过直接投资、组建和参与各类投资基金,吸引社会资本进入,以基金撬动资本,以资本引入产业,进而服务地方招商引资的模式。合肥以这种基金招商方式,不仅获得超额收益,也拉动了就业、贡献了税收,且国资作为股东,还能直接分享到项目成功带来的分配红利,从而大大提高了政府对项目再投资的周转能力。

有序过渡按需分配

以大模型、算力基础设施与机器人为核心的广义AI(人工智能)资本或将重塑要素结构与分配机制。一方面,算法与数据的可覆製性使知识类产出呈现递增规模报酬,推动大量数字化与标准化环节的边际成本下降,即推动供给曲线右移,价格下降;另一方面,通过“AI─机器人─实物产出”的链条,把近零边际成本向制造业和服务业传导,尤其是标准化环节,或将在制造、物流、能源、医疗与公共服务中形成自动化与自主演进的复合供给能力。

在此背景下,居民获得基本生活(如衣食住行等)所需要的成本占比将出现结构性下行,伴随其成本降至社会可承受的财政供给阈值之下,且私营部门在AI红利下有稳定的超额收益,社会即可通过税收与公共平台,将基本生活所需要的产品或服务以低价甚至零价的方式实现按需供给,以劳动收入作为重要购买力来源的地位将被削弱,居民的基础购买力由劳动所得转化为“劳动+公共供给”的复合结构,届时生产关系存在从按劳分配为主有序过渡到基本生活按需、超额需求市场化的可能。

(作者为浙商证券首席经济学家)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容