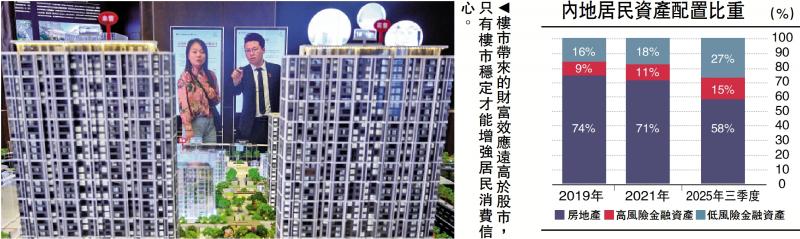

图:楼市带来的财富效应远高于股市,只有楼市稳定才能增强居民消费信心。

两地股市今年涨势喜人,相信散户多有斩获,但从零售数据来看走势竟然完全背离。究竟牛市行情能否为消费市场带来财富效应,又如何解释内地与香港的消费差异,这是一个值得探讨的问题。

两地消费分化是从5月份开始的,彼时内地社会消费零售总额同比增6.4%,创出2024年以来新高,但其后一路下滑,至8月份仅录得3.4%;同期沪综指累计上涨17%。香港方面,5月零售业总销货价值按年升2.4%,终结了连续十四个月的跌势,6月、7月分别同比涨0.7%、1%,展现出良好的回暖势头;同期恒生指数整体走高11.6%。

股票占家庭资产 远不及物业

从上述统计中,未能看出股市与消费之间存在明确的映射关系。事实上,不论内地或是香港,家庭资产配置中的股票占比都不高,自然相应的财富效应亦不明显。

根据中金公司的估算,2021年内地城镇居民三大资产配置中,房地产占比达74%,排名第一;低风险金融资产(银行理财为主)占比约为16%左右;高风险金融资产(股票为主)占比仅9%左右。随着楼市调整,居民配置股票意欲上升,但到了2025年三季度,高风险资产占比也只有15%左右。(见配图)

香港居民同样执著于买砖头。2024年《全球财富报告》显示,住宅物业约占香港家庭总资产的60%;若把非自住物业、工商铺位一并计入,房地产整体占比可达70%左右。而股票及股票基金的配置比例合计占约6%。相比之下,美国家庭的股票资产占比高达49%,大幅高于内地与香港。

美股慢牛行情对于居民收入的贡献巨大。据美国国税局(IRS)统计的截至今年7月中旬的纳税年度申报数据,美国居民淨资本利得总额达5300亿美元,同比增长高达65%,在各类财政收入项目中增幅最大。这也部分解释了在就业疲弱、利率高企的背景下,为何美国消费仍然保持韧性。

排除股市因素之外,解答两地消费差异的原因还有很多。譬如,内地多个城市的“国补”政策暂停后,导致“以旧换新”对于消费的拉动作用有所减弱。而今年美元贬值一成,使得港汇高估得以缓解,刺激了旅游消费的回升。

而决定两地消费走向的“胜负手”在于楼市。今年香港住宅市场全面企稳,首八个月住宅成交量同比增长9.98%,为近四年同期最高;楼价跌幅收窄至不足1%。内房市场则仍处在探底阶段,特别是一线城市楼价连续下滑,8月全国住宅销售面积与销售额均创近五年新低,同期国有土地出让金收入同比跌5.8%,在低基数的背景下未能实现正增长。

2021年,诺贝尔经济学奖得主罗伯特.席勒(Robert Shiller)与卡尔.凯斯(Karl Case)和约翰.奎格利(John Quigley)在合着的论文《Comparing Wealth Effects : The Stock Market Versus the Housing Market》中,对于股市与楼市的财富效应曾做过深入研究。作者分析了14个发达国家在1975到1999年的家庭财富与消费总量的年度数据,结果发现无论股市是涨还是跌,消费都没有什么变化,但房价上涨对消费有着强烈、持续且显著的正向影响。

股市波动大 难建立消费信心

楼市带来的财富效应要远高于股市,这是由于证券价格极易波动,人们更多视其为“纸上富贵”。而炒股大户都是富裕阶层,他们的边际消费倾向也更低。房产在居民经济行为中扮演着抵押品的角色,直接对家庭的借贷能力形成约束。也因此,股市上涨可以让股民心情愉悦、愿意在各类群组中畅谈炒股心得,但只有楼市稳定才能增强支付信心、让居民心甘情愿掏钱出来消费。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容