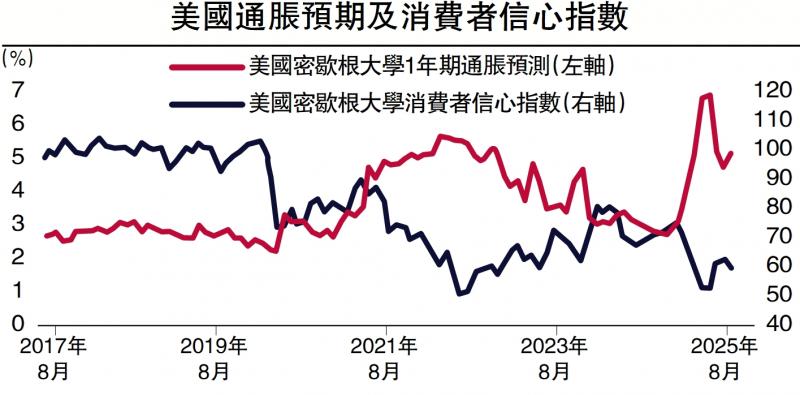

图:美国通胀预期及消费者信心指数

美国正步入“高关税、高利率”的“双高”时代。8月以来,美国并未达成新的关税削减协议,反而将对印度进口商品的关税税率提高至50%。与此同时,美国政府关税收入继续增加,根据财政部长贝森特近期的表述,仅今年关税带来的财政收入将超过3000亿美元,未来或进一步增加。国会预算办公室(CBO)最新估算显示,关税在未来或能为财政贡献约4万亿美元收入,显著高于此前预计的2.8万亿美元。

美国政府关税收入增加意味着私人部门将承担更高成本。若关税由企业承担,企业利润将受侵蚀,从而压制招聘与投资需求;若由居民承担,则物价上涨,生活成本上升,实际购买力下降,最终削弱消费支出。换言之,关税对总需求具有收缩效应(因为关税本质上也是一种税收),对通胀的影响则取决于成本向消费者转嫁的程度。

除关税以外,美国经济还面临另一个政策挑战:收紧的移民政策。过去数年,美国劳动力供给和人口增长在很大程度上依赖移民。2021至2024年,拜登政府的边境政策较为宽松,使美国经历了前所未有的移民激增。CBO估算,美国人口淨增730万“其他外国公民”,远高于疫情前每年约10万的平均水平。与以往非法移民潮不同,此轮涌入者中,许多人获得了临时庇护身份并取得工作许可,有效促进了劳动力供给。但随着特朗普政府收紧移民政策,移民流入已出现明显下降。这不仅体现在流入的减少,也表现为流出的增加。

移民放缓将削弱劳动力增长,对经济扩张形成压力。劳工部数据显示,今年以来外国出生的劳动力人口下降,劳动参与率也同步下滑,显示劳动力供给正收缩。移民人口的下降也会削弱需求,一个渠道是消费增长动能将减弱,另一渠道是住宿需求的下降会使本已承压的房地产市场雪上加霜。

还有一个因素值得关注,那就是中国“反内捲”政策的潜在外溢影响。过去几年,美国通胀放缓与中国PPI(工业生产者出厂价格指数)与出口价格增长缓慢也有关,但如果中国PPI回升,叠加关税,对美国通胀也可能带来一定推升作用。

总体而言,关税与移民政策都属于供给冲击,具有“滞胀”效应:短期内,“滞”的影响可能更大一些,因为关税抑制消费与投资需求、移民收紧压制就业增长;中期来看,“胀”的黏性会逐步显现,企业将关税成本转嫁消费者,劳动力供给下降将推升结构性通胀。因此笔者认为,未来一年,美国面临的最大风险仍是“类滞胀”。

近期经济与金融市场的多项数据已呈现“类滞胀”特征:首先,消费者信心与通胀预期背离。8月密歇根大学消费者信心报告显示,消费者对未来一年的通胀预期上升,但整体信心下降。这种组合意味着居民对经济前景感到悲观,同时也担心未来物价难以下行。

其次,制造业成本与投资意愿分化。8月份,我们跟踪的五大地方联储制造业PMI(采购经理指数)价格指数普遍上升,显示企业面对的原材料成本压力加大。二是企业资本开支意愿虽回暖,但整体仍处于低位,对比2021至2022年,当时制造业价格指数走高伴随投资意愿强烈,属于经济过热;而当前则是成本上升与投资意愿低迷的组合,这更符合“类滞胀”的特征。

减息进程难以持续

在短期就业压力加大的背景下,美联储或倾向于率先减息。鲍威尔在杰克逊霍尔会议上阐述了美联储的政策“反应函数”,强调了应对就业下行风险的必要性。但随着通胀黏性逐步显现,风险平衡可能发生改变,美联储的政策焦点也可能不得不重新回到通胀控制上。这意味着美联储减息的幅度未必很大,过程也可能比市场预期更曲折。

历史经验表明,“滞胀”的形成往往并非单纯的周期性现象,而是政策、结构与市场预期共同作用的结果。如今美国面临政策与结构性挑战:财政政策相对宽松,赤字居高不下;特朗普政府试图干预货币政策;关税大幅上调;全球供应链重构,生产运转效率降低;人口老龄化加剧,劳动参与率下降;移民政策收紧可能长期存在;市场对于美元贬值形成预期等。

笔者认为,这些因素或将制约供给,使供给冲击出现得更加频繁。因此,尽管我们判断美国重现“大滞胀”的可能性不大,但“类滞胀”的风险依然不容忽视。需要警惕美国经济的潜在风险溢出,以及金融市场可能因此面临的波动。

(作者为中金公司分析师)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容