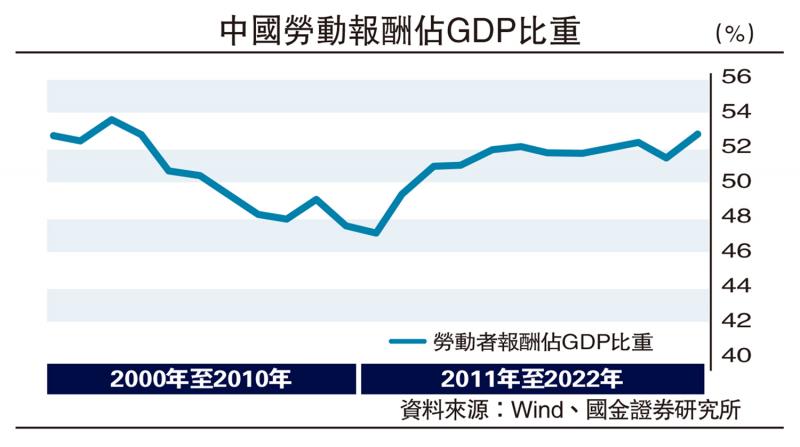

图:中国劳动报酬占GDP比重

“十五五”时期国际环境的挑战和不确定因素明显增加,国家主席习近平强调“因势利导对经济布局进行调整优化”,意味着扩大内需和新质生产力的整体性跃升有望成为“十五五”的主线,彼此相互牵引推动经济实现高质量发展。具体而言,“十五五”时期扩大内需的着力点包括以下几个方面:

首先是完善收入分配制度。增加居民收入是扩大内需的基础,关键在于调整收入分配结构。“十五五”时期完善收入分配制度的关键是提高劳动报酬在初次分配中的比重、提高居民可支配收入在国民收入分配中的比重,这也是二十届三中全会明确提出的改革举措。

当前中国劳动报酬在初次分配中的比重保持在52%左右,与国际劳工组织(ILO)公布的全球劳动者报酬GDP占比基本持平,但低于美国(56.2%)、欧盟(57.2%)、日本(53.8%)和韩国(58.9%)。同时,中国居民可支配收入占GDP的比重长期保持在43%左右,低于发达国家的水平。

从收入分配的角度看,增加中低收入群体的实际可支配收入或减轻其消费负担是“十五五”时期扩大内需的有力抓手。当前,中国中等收入群体占总人口的比重约为三分之一,这一群体贡献了接近50%的居民消费支出。从国际经验看,中等收入群体的规模决定了经济体保持中速增长的时间。通过增加低收入群体收入、稳步扩大中等收入群体规模,有助于提高居民整体的消费倾向,释放内需潜力。

从增加居民收入的角度看,关键是保障就业、增加工资性收入、提高劳动报酬在初次分配中的比重。“十五五”时期将打造新的就业增长点,加快培育发展一批知识密集型、技术密集型战略性新兴产业,创造更多新就业形态岗位。同时,加大对中小企业政策扶持,增强经营主体就业吸纳力。加强重点工程项目和中小型农业农村基础设施建设领域以工代赈实施力度,扩大劳务报酬发放规模。此外,“十五五”时期将继续拓宽居民增收渠道,增加财产性收入。

其次是强化社会保障。从减轻居民负担的角度看,“十五五”时期的重点是强化中低收入群体的社会保障。调整优化财政支出结构,提高财政支出用于公共服务和民生的比重,由过去“投资项目”加快转向“投资于人”。近期落地的育儿补贴、养老服务消费补贴、逐步推行免费学前教育都体现了政策思路的转变。“十五五”期间通过加快补齐教育、医疗、养老等民生短板,提高基本公共服务的供给水平,降低家庭消费负担,有效减少预防性储蓄,进而释放消费潜力。

农村居民养老金改革有望成为“十五五”时期强化民生保障的重点任务。根据人社部《2024年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,全国参加城乡居民基本养老保险人数5.4亿人,其中实际领取待遇人数1.8亿人,全年城乡居民基本养老保险基金支出5322亿元(人民币,下同),人均每月领取养老金246元。农村居民收入水平低、消费倾向高,提高城乡居民基础养老金既有助于缩小收入差距,也是扩大内需短期能够见效的举措,预计“十五五”时期财政资金将加大对这一领域的支持力度。

服务消费具扩容空间

再次是优化消费供给结构。中国“十四五”期间和“十五五”前期人均GDP处于1万美元到2万美元的区间。从海外经验看,这一阶段的消费需求将加速分化,消费结构也会加快转变:

一方面,服务消费占比将显著提升。这是中等收入国家迈向中高收入国家中消费结构转变的重要特征。美国、英国、日本和韩国人均GDP从1万美元提升至2万美元的过程中,服务消费占比分别提高了6.4、4.9、3.4和3.4个百分点。此外,“十五五”时期中国人口加速老龄化,护理服务等银发经济将进入快速发展期,也将增加服务消费占比。2024年中国服务消费占比46.1%,低于美国(55.1%)、英国(52.1%)、日本(47%)和韩国(54.2%)在相近人均GDP水平下的服务消费占比,这也是我国有效需求不足的症结之一。“十五五”时期可能是中国稳步跨过服务消费占比50%门槛的关键阶段。

另一方面,居民消费需求将从生存型、数量型向发展型、享受型转变。尽管从量的层面看,中国商品消费相对饱和,但食、衣、住、用、行等物质消费在“质”的提升上仍有较大空间。“十五五”时期,商品品质、功能的提升和新技术新产品的问世将成为商品消费的重要驱动因素。智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、消费级无人机等新技术新产品开发与应用推广,将开辟高成长性消费新赛道。

此外,“十五五”时期将进一步清理消费领域的限制性措施,包括优化私人汽车限购政策,开展汽车流通消费改革试点,拓展汽车后市场消费,释放潜在消费需求。

(作者为国金证券首席经济学家)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容