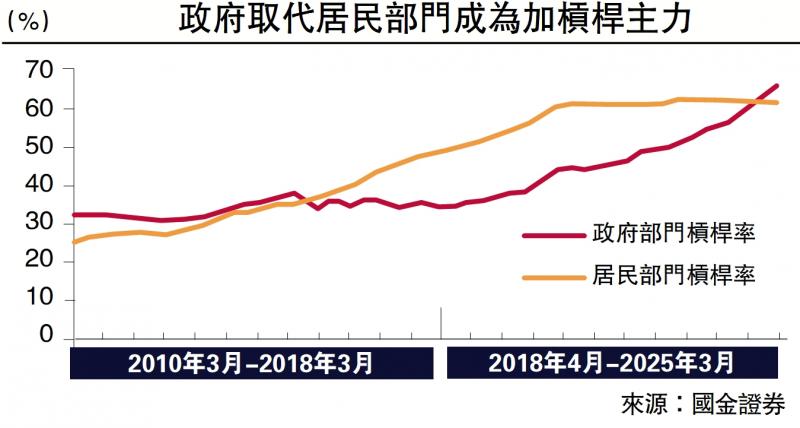

图:政府取代居民部门成为加杠杆主力

国家财政部与税务总局在8月1日发布《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》,宣布自2025年8月8日起,对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入,恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入,继续免征增值税直至债券到期。

在国债发行初期为培育债券市场,中国对国债利息收入免征营业税。2016年“营改增”改革后将免征营业税改为免征增值税,并将地方债利息收入和金融机构持有金融债券取得的利息收入也纳入了免税范围。公告正式结束了国债、地方债、金融债的利息收入免征增值税。对此市场关注三个问题。

首先,未来利息增值税收入在千亿元左右。截至2025年7月末,政府债和金融债的存量金额为90.6、42.4万亿元(人民币,下同),2025年1-7月政府债和金融债的发行金额分别为15.8万亿元和7.3万亿元。假设8-12月发行额15万亿元,平均票面利率1.75%简单估算,年内应纳税利息金额为2625亿元左右,金融机构比如银行的税率是6%,公募/资管产品的税率是3%,由此大致估算年内利息增值税收入规模大致在144亿左右。

但随着债券滚动续作,需要缴纳增值税的债券规模会持续扩大。从期限分布上看,存量政府债和金融债的剩余期限呈现出两头高、中间低,10年期以上债券占比21%,2年期以内债券余额占比25%,债券加权平均剩余期限为5.5年左右。随着旧债不断滚动续作,以及政府债和金融债的存量规模不断上升,后续利息增值税收入规模大致在千亿左右。

其次,对债券收益率的影响低于6点子至10点子。直观来看,对8月8日后新发的国债和金融债利息收入征收3%至6%增值税会推动新发债券发行利率上行。投资者需要获得更高的利息收入以弥补增值税带来的损失。

从收益率视角上看,在不考虑对资本占用成本等问题时,假设10年期国债收益率为1.7%,增值税为6%(部分机构为3%),则税后收益率为1.59%(1.64%)。静态视角来看,单独增税可能会带来10年期新券与旧券存在6-10个点子的利差空间。

但这一部分成本是由投资者和发行者共同承担,实际利率上行幅度不会那么明显。当前债券市场整体面临资产荒,债券买盘力量较强,公募和资管产品只需要承担3%的增值税,这意味着只要公募的购买意愿足够高,那么债券整体上行幅度很难超过6点子,如果买盘力量更高,发行者也可以以更低的利率成功发行。另外,收益率上新老债券因为税制不一样,彼此收益率也不会完全弥合。

推动资金分流至信用债

另外,此次对政府债等的利息征收增值税还会压低政府债和信用债税后收益率上的差距,推动部分资金流向信用债市场。以1.7%的收益率为例,改革前一般金融机构持有国债、信用债税后收益分别为1.7%、1.19%,信用利差为51个点子。改革后国债税后收益率下行至1.59%,两者之间的利差收敛至40点子。

再次,税改平衡财政收支是大势所趋。从中国债券市场发展的视角看,年初国债市场总规模达到183万亿元,位居世界第二,继续通过免税优惠来培育债券市场的必要下降,而且对利率债征收增值税还能够兼顾投资公平,引导资金流向信用债市场。

从财政税制改革的视角看,政策正在从细节着手梳理当前的财税体系,将一些“不合时宜”的税收优惠剔除,提高财政的收入能力,缓和财政的收支压力。

近年来,财政收支压力不断攀升,今年二季度政府部门杠杆率从2019末的37.9%上行至65.3%。一方面是财政收入增速放缓,土地出让收入从2021年的8.7万亿下滑至2024年的4.8万亿。另一方面是财政支出相对刚性,“三保”支出维持高位,2023年基层“三保”支出约占可用财力的五成左右,如果再加上其他的刚性支出,占可用财力的八成左右。

在既要平衡财政收支压力,又要推动建立现代化税收制度的大背景下,梳理财政税收体系、深化税收征管制度是更大的“理所应当”。

从“金税四期”全面落地、到对居民境外收入征税、再到对政府债利息收入征收增值税,都是完善税收制度的一环,也都能助力财政收支平衡,而这或许只是开始。于无声处听惊雷。如果财政支出是刚性的,那么财税改革如何为财政开源也将成为后续财政的重要议题。

(作者为国金证券首席经济学家)

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容