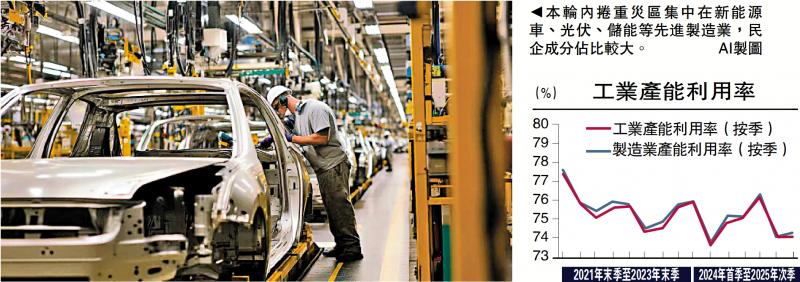

图:本轮内捲重灾区集中在新能源车、光伏、储能等先进制造业,民企成分占比较大。/AI制图

近期“反内捲”主题深获资金追捧,不仅大宗商品价格反弹,股市相关板块亦十分火爆。但须注意的是,本轮政策聚焦于先进制造业,旨在应对无序化竞争下的资源错配问题。薄利多销可以是企业的市场策略,但以降低品质、恶性竞争作为代价,无力改变中国在尖端技术领域被卡脖子的局面。

笔者于7月10日撰文《整治内捲会引发供给侧改革吗?》中,详细地介绍了“反降价内捲”与“供给侧改革”之间的区别。2016年,中央政府采取行政化手段压减产能,主要针对的是钢铁、煤炭等上游行业,经营主体多为国有企业;而本轮内捲重灾区集中在新能源车、光伏、储能等先进制造业,民企成分占比较大,难以通过行政手段落实政策,背后涉及到行业不当竞争、地方保护主义等诸多因素,导致部分企业过度依赖补贴、挤压上下游利润,所造成的危害不容小觑。

行业利润受压 居民收入受累

统计显示,二季度内地工业企业盈利增速较上季的0.8%回落至-3.7%,同期PPI亦从上季的-2.5%下滑到-3.2%,并连续33个月跌入负值区间。这些数据较为直观地反映出降价内捲的现实冲击。为应对持续的利润下行,企业通过削减开支的方式控制运营成本,其后果就是进一步抑制居民部门的薪资增长。至2025年初,城镇工资同比增速放缓至4.9%,仅略高于4.6%的名义GDP增速,两者均处于历史低位区间。而剔除以旧换新相关商品后,二季度社会消费品零售总额同比增速从上季的3.3%放缓至2.2%。企业部门的盈利压力传递至居民部门的消费环节,不但极大消解了人民群众的获得感,更重要的是,与中央政府提倡的高质量发展目标相违背。这是由于低利润商业模式会形成一个负反馈循环:“降价内捲—牺牲盈利空间—拖累研发费用—降低市场竞争力—继续降价内捲”,中国企业能以高性价比的商品供应全球市场,却始终在尖端技术竞赛中扮演“追随者”的角色。

反过来讲,正是因为打造出“高溢价—高利润—高研发”的良性环境,使得美国科技巨头能够在基础研发上取得突破,持续引领全球科技消费的潮流。以苹果公司为例,旗下iPhone、MacBook等产品的毛利率通常超过40%,不仅是建立起高端品牌的用户认知,也为高风险研发提供坚实基础。

事实上,近年来中国科网公司也在奋力追赶美国同业的脚步。2024年,阿里巴巴和腾讯的资本支出同比增长率分别达到197.04%和221.27%,超出美国五大科技巨头(亚马逊、微软、谷歌、Meta和Oracle)67%的平均增长率。但从绝对规模来看,中美企业的差距还是显而易见的。2024年,美国五大科技巨头资本支出总额高达2580亿美元,平均每间公司为516亿美元;而阿里巴巴和腾讯同期的资本支出总额仅为192亿美元,均值为96亿美元,前者为后者的5.3倍。

从需求端解决结构性问题

中国科技企业的研发投入落后,其中既有全球化成色不足的原因,又与产品及服务利润率低密切相关,并不符合高质量发展的目标。诚然,当前的降价内捲只是表象,深层挑战在于需求不足等结构性问题,这也需要系统性改革去解决。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容