今年下半年以来,香港楼市企稳迹象明显,惟内房各项数据均有下滑。坊间甚至传出消息,官方计划推出财政贴息政策,以减轻居民按揭负担。那么,当前地产周期走到哪个阶段?距离底部还有多大空间呢?

笔者在今年初(1月18日)曾撰文《内地楼市今年见底还是寻底?》,从价与量两个维度分析市场,得出的结论是:内房已摆脱快速下行期,但真正触底仍需时间。眼下年底将近,本文在信息更新的基础上再做判断。

我们先要对当前楼市格局有所认知,简单来说就是“新房有价无量,二手以价换量”。

一手方面,国家统计局数据显示,今年1-10月全国商品住宅销售面积为60272.27万平方米,同比降7.0%。另据中国指数研究院统计,10月全国百城新建住宅平均价格每平米16973元(人民币,下同),环比升0.28%,同比涨2.67%。

二手方面,今年1-10月,18个样本城市二手房成交面积同比增长3.4%。而10月全国百城二手住宅平均价格每平米13268元,环比降0.84%,同比跌7.60%。

租金回报与利率 影响入市意欲

造成上述趋势的主要原因在于,市场上的二手房挂牌量激增,为了顺利售出手上物业、各家只能内捲价格,最终形成“量增价跌”的结果。这与香港有着明显不同,此前地产商为了去库存、降负债,新盘定价与周围住宅之间倒挂,以价换量的反而是一手市场。

真正让两地楼市行情分化的关键在于租售比,特别是美国联储局连续降息后凸显了港楼的投资价值。依据经验,当住宅租售比较30年期国债收益率出现“溢价”,即会提升物业资产配置需求。

截至今年10月底,中国一线城市住宅市场的平均租金收益率为1.81厘,而30年期国债收益率目前为2.16厘,二者之间还有不小差距。相比之下,近两年香港租金回报率持续攀升,部分盘源已达到4.5厘的水平,而30年期美债收益率为4.66厘,这也是为什么近期入市抄底资金明显增多。

也有不少专家将此归功于特区政府的人才引进计划,理由是今年前十个月,普通话拼音登记买家录得1.1万宗,同比大增两成,入市金额高达1097亿元。但这种说法并不严谨,毕竟普通话拼音难以区分新老港漂之别,过去的高楼价时期积累了大量老港漂的置业刚需,也会趁着本轮调整得到释放。

再说回内地楼市,2021年的总成交面积(一手加二手)达到峰值19.3亿平方米,次年大幅下滑至15.7亿平方米以后,2023年、2024年、2025年(预计)基本维持在15亿平方米,相信已收敛至一个稳态水平。

但在此过程中,交投结构有着大幅变化。2021年全国二手房成交占比为25%左右,到了2024年则增至46%,今年或进一步提升到50%左右。这也能与前文的“新房有价无量,二手以价换量”格局相互印证。也因此,二手交投占比可能是判断楼市底部的重要参考指标。

统计显示,香港过去的二手交投占比为75.0%(这两年因为地产商加速推盘,该数据出现了下降),日本的二手成交比例也有63.8%。鉴于内地住房平均使用寿命约为30年,略高于日本的25年、低于香港的50年,那么内地二手房最终成交份额理论上应该在二者之间,这也意味着还有十几个百分点的上升空间。

各城积极去库存

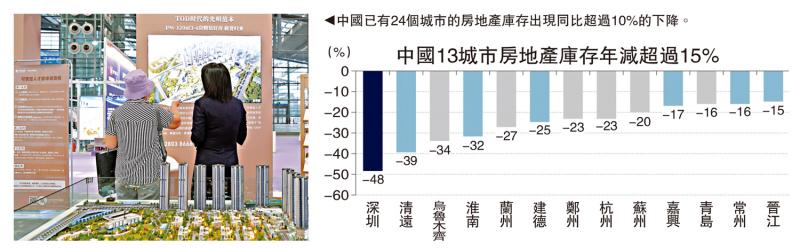

同时,内房库存压力也逐步降低。根据汇丰研报显示,截至2025年6月,中国已有24个城市的房地产库存出现同比超过10%的下降。其中,共有9个城市的库存降幅超过20%。(见配图)

综上所述,当前内房市场(特别是二手住宅)处于存量博弈阶段,在经历“最后一跌”之后有望实现企稳。笔者预计,一线城市楼价或在明年见底。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容