(文/二十二岛主)

走到第九届的平遥国际电影展,今年在竞赛选片、展映选片、嘉宾阵容、主题论坛等各方面,迎来了一个全面的“至高点”。有越来越多的观众开始了解甚至直接来到平遥,在这里看全年来自世界各地的重要影片。对于平遥影展来说,之前最大的招牌与特色是“著名导演贾樟柯创办的影展”,而到了第九届,平遥作为一个链接全球艺术电影的节展,其本身的影响力,正在更鲜明地展现出来,成功实现了从个人IP到品牌IP的过渡。

笔者在过去的八年间,曾经报道过七届平遥影展,今年是第八次,从2017年开始,也算是见证了这个影展从诞生到探索到迷茫再到今天找到出口的全过程,有很多对影展的观察和感受,在接下来的文字中一一与大家分享。

1.你追我赶,电影节也卷起来了

今年平遥影展的举办时间依然设置在了9月24日-9月30日这个时间,有趣的是釜山电影节今年提前到了9月17日,这两个电影节这两年都在你争我抢地往前提期,对于影片“亚洲首映”的争夺也愈加激烈,不由得让人感叹现在电影节也是卷起来了。

卷起来的结果最后肯定是造福影迷,虽然像《狂野时代》《日掛中天》等中国影片最后亚洲首映没有落在平遥,但其他很多影迷们同样关注的重磅影片像《一战再战》《137号案件》《女人和孩子》等都选择在平遥进行亚洲首映,可以说还是在一定程度上与釜山电影节的选片实现了差异化。

有趣的是今年平遥影展还专门请到了釜山电影节创始人、前任主席金东虎来做了一场大师分享,并将本届的“中国电影海外贡献荣誉”授予了他,算得上是一次全面的对釜山电影节的致敬。釜山已经办到了第30届,今年首次开设主竞赛,而且还不断调整举办日期,可以看到近些年平遥影展的崛起对它的影响,这也在侧面印证了平遥影展不仅是在中国地区,在亚洲地区甚至世界电影节维度上,都已经成为不可小觑的一支新力量。当然未来两个电影节是否可以保持友好状态,各自在交流与碰撞中找到的新的差异与自身不可替代性,这也是我们会持续关注的焦点。

当然对于媒体记者来说,这个时间段依然是令人头疼的,因为国庆档影片的活动如火如荼地进行,许多记者只能择其一,或者疲于奔命地在北京与平遥之间穿梭,今年很遗憾地是因为后面两天因为有工作安排,笔者提前回到北京,不仅错过了一些重要影片,也没有见证颁奖的荣誉时刻。不过有趣的是,在今年和一些媒体同行的交流中,越来越多的人表示明年遇到这样的“二选一”,会更加坚定地选择全程留守平遥,因为国庆档影片后面还可以补上,但平遥展映的很多影片,确实具有很强烈的稀缺和独特性,再加上氛围好以及对媒体的良好待遇,还是不想错过在平遥的时光。能看得出,平遥影展也是通过内容软实力的提升以及待遇条件等硬实力的提升,让更多的人能够坚定地做出选择。

2.影响力越大,考验也越大

当然随着影响力的提升,越来越多的人来到平遥古城、来到平遥电影宫,对整个电影宫甚至古城的接待能力,都是一次严峻的考验。

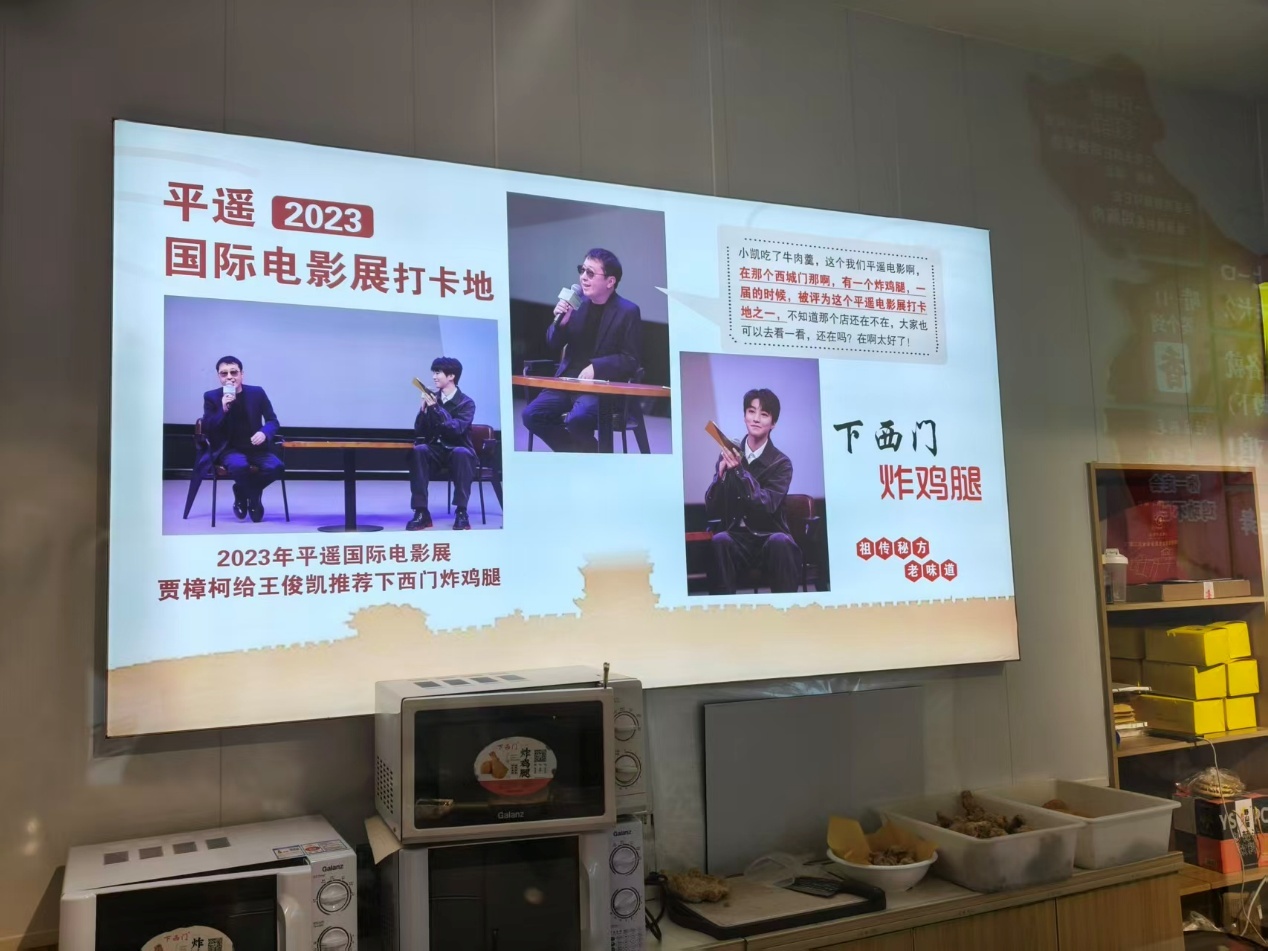

其实相较初始几届的时候,现在的平遥古城本就随着山西文旅的火爆,要招待更多的游客,现在一进入古城,迎面而来的就是一些穿着古风服装的“晋商少奶奶”们,旅拍店也越来越多,店铺之间都在打价格战。当然平遥影展作为一张非常重要的文化名片,如果能联动上那也是最好的,比如古城下西门的炸鸡店,凭借10元3个的超低价格,吸引了很多影展参加者来购买,2023年贾樟柯在影展对谈中向王俊凯推荐了这家炸鸡店,炸鸡店的生意就更好了,而且还把这段对谈视频在店内循环播放,店家也挂上了招牌“平遥国际电影展打卡地”。王俊凯推荐的牛肉羹,各大饭馆也都放在了招牌推荐菜之列,明星效应是商家都想抓住的。

王俊凯今年担任卧虎单元评审,在平遥停留的时间更长了,从开幕到闭幕,大量的粉丝们来到影展,不仅在红毯区蹲守,还买了电影票,希望能够在各个地方偶遇偶像。不过当中也有一些小插曲,比如在某场王俊凯参与观影的放映中,有粉丝全程在观影过程中回身拍摄王俊凯,这使得现场的观影秩序比较混乱。在观影结束后,王俊凯第一时间发布了微博,态度十分严肃:“请尊重电影!尊重每一位走进影院热爱电影的观众!文明观影,遵守观影礼仪,是对创作者最基本的尊重!电影在银幕上,不在我脸上! ”

可以说平遥影展发展到中期的时候,是王俊凯的参与,让更多非影迷群体开始关注到这个影展,平遥也和王俊凯有着紧密且稳定的合作,每年会邀请他以不同且更具专业视角的身份前来体验,但影展与粉丝之间的关系确实没有得到有效的解决,今年更是出现了上述的一幕,可能对于影展组委会来说,明年需要更审慎地进行考量:如何在不影响影展运转及基本秩序的情况下,还能发挥知名青年演员的影响力和号召力。

当然抛开粉丝群体不谈,今年由于片单太过重磅,有很多来自全国各地的影迷也专门前来,尤其很多来自戛纳电影节的影片,都在平遥进行中国首映,这大大加强了影迷购票的吸引力。但电影宫的影厅数量和承载量确实有限,购票系统更是“压力山大”,不出意外地在开票当天崩溃了。如何接待好影迷观众,能让更多人看到想看的电影,同时从购票到观影,能有舒适的、顺畅的体验,应该是平遥影展在下一个十年亟待解决的问题。

3.“神片”“烂片”少了,选片更稳健了

每年来到平遥影展,个人最关心的其实还是藏龙单元,能发掘出哪些华语地区具有潜力的新锐导演,因为之前有太多已经成功的青年导演是从平遥走出来,每一年藏龙单元的质量与水平,也会关系到这一届影展在影迷当中的评价。

今年一个很鲜明的变化是,藏龙单元首次引入了动画片与纪录片这两种形式,笔者认为这样的改变是很好的。在没有特别强有力的剧情电影的情况下,不如给到动画片和纪录片更多的机会,这样不仅可以丰富影展选片的多元性,也会避免出现前几年在平遥“神片”“烂片”出现、观众和创作者都不舒服的情况,整体呈现愈加稳健的态势。

今年的影片中,笔者选几部看过的印象比较深刻的和大家分享一下观感:

《大概前12天》:导演在发布会上也说了,很喜欢鲍姆巴赫,所以能看到这部受《弗兰西丝·哈》的影响比较大,也是想用相近的描摹方式,来刻画数个当代文艺青年的形象,只是确实在台词的编排以及演员的表演上少了很多灵气,格蕾塔·葛韦格那种浑然天成的气质,放眼世界影坛都是可遇不可求的,这部只能看做是一部致敬习作了。

《西渡》:今年藏龙单元中极为少见的奇幻类型电影,只不过用了一个看上去比较写实的环境设定以及充满悬念的罪案作为了故事的外壳。所以在看电影的过程中,从影片开场,就一定不能分神,因为很容易陷入到导演布下的“时空迷宫”之中,而迷宫的分叉,都来自于导演由时间、空间、以及人物的经历与创伤延伸出的奇思妙想,弥漫着潮湿、躁动、令人不安的氛围。导演罗艳之前是《暴雪将至》的执行制片人,这两部电影其实在气质上是有相近之处的,罪案的真相其实并不是重点,在特殊时代背景下,外部环境对人心的挤压以及进而导致的彷徨与异化,才是影片真正要展现的。在《西渡》中核心聚焦的就是潘斌龙饰演的伍石玖这个角色,作为一个失败的父亲,作为一个想逃离过去的男人,他身上有着太多需要观众解开的谜团,但导演用了拼图的方式,打乱了过去和现在的描绘序列,需要让观众自行拼凑,拼凑的过程里肯定会有观众带入自己的理解,所以每个人的拼凑效果不尽相同,获得的感受也不尽相同。

《浪花儿》:聚焦大学生从毕业到工作几年心路历程转变的纪录片。选择的两位主人公都很好、很鲜活,但导演处理的方式比较陈旧,选择的素材过多,其实完全可以精简到一个半小时左右的时长,可能观影效果会更好一些。虽然影片质量一般,但还是很想推荐许多刚刚走出社会的年轻人看看这部电影,生活并不是一帆风顺的,一个人发展的路径,往往也没办法完全按照自己的预期来走,这个时候保持初心就很重要,我认为《浪花儿》在对于初心的追问上,做得还是比较细腻的。具备走向院线的可能性,但希望导演可以再调整调整。

《果然》:本届平遥影展“藏龙”单元中最“慢”的一部华语电影,甚至比李冬梅的上一部《妈妈和七天的时间》还要慢。一位母亲发现自己怀孕,然而在短暂的将为人母的喜悦之后,她被告知孩子的胎心停止并做了流产手术,这本该是这世间最大的悲哀,但导演把所有强情绪戏全部去掉,只在影片里留下了淡淡流淌的日常,以及那些情绪暗涌的沉默场景,这给影片的观赏营造了很高的门槛,但如果真的看进去,和主人公实现心理上的同频与情感共振,还是能明白导演的意图,其实是一部完全反类型,甚至反常规电影语言的一次大胆尝试。

《劳途归巢》:本届藏龙纪录片最佳,拍得很粗糙,但选择的拍摄对象特别棒,一个乡村青年,热情而充满希望地投身于一家当地的酿酒厂的劳作,年迈的父亲、失智的母亲、出走的妻子、年幼的一双女儿,构成了他需要努力面对的全部现实。仔细想想,好像近几年很少看到这种聚焦底层人生活的充满生猛质感的纪录片了,但曾几何时,我们曾经有很多这样优秀的纪录电影,但创作者有时候自我审查,没有耐心更没有信心愿意把时间和镜头,聚焦到像这部电影主人公一样的普通人身上。虽然有人说关于酒厂的部分拍得太像江小白宣传片了,但我觉得这样的题材能够安全走到观众面前,一定是想了很多方法,甚至找到了一层隐形的保护壳,导演是有智慧的。

《八九点钟》:对于留学生生活的描摹,能看到导演的风格受洪常秀和滨口龙介影响很大,虽然是在模仿,但还是能抓住一丝神韵,不算很尴尬,主要对于人和人之间关系的流动捕捉得很精准,而且一些细节展现得也很有趣。因为这几年真的接触了很多留学生,他们的行事方法、世界观以及对待感情的方式,真的和电影里拍摄得高度一致。片名为“八九点钟”,作为本该是八九点钟太阳一代的年轻人,处在如此高度的迷茫状态中,确实是一件令人唏嘘的事情。

值得关注的一点是,今年像《深度安静》《核》《世外》《杀手#4》等获得金马奖提名的影片都在平遥放映,而且获得了奖项表彰。也许接下来,平遥会成为新的我们提前看到来自中国香港、中国台湾、新加坡等金马入围影片的窗口,对于电影艺术的交流是一件好事。

4.“汇合点”的独特意义

每年平遥影展都会有一个主题,今年的主题定为“汇合点”,官方给出的解释是:“2025年,以电影为纽带,故事与故事再一次在平遥交汇,人与人再一次在平遥连接。”这是一个很好的切入角度,而且国内也确实只有平遥影展,可以在“汇合点”这个概念的基础上生发出更多具有人情味的意义。

选片层面的交汇,我们前面已经提到了,今年笔者认为很有意义的一场交汇对话,是请到了今年在欧洲三大电影节斩获奖项的三部中国影片导演,他们分别是柏林电影节斩获最佳导演奖的《生息之地》导演霍猛、戛纳电影节斩获特别奖的《狂野时代》导演毕赣、威尼斯电影节斩获最佳女演员奖的《日掛中天》导演蔡尚君。今年对于中国电影来说,是在世界维度中收获极丰的一年,几乎每一个国际重要电影节都能看到中国电影人身影,而且还能获奖,这说明我们不仅重新在与世界电影艺术接轨交汇,中国电影人的创新与突破也在获得越来越多世界观众的认可。

今年这三部获奖影片的导演齐聚平遥,之所以说只有贾樟柯能够邀请到,也确实是因为三人都和贾樟柯与平遥有千丝万缕的联系。霍猛导演之前最知名的作品《过昭关》就是在平遥藏龙单元竞赛并获奖,2020年贾樟柯还邀请霍猛前往柏林电影节进行了一场以传承为主题的对话;毕赣导演毕业于山西传媒学院,贾樟柯对他的电影创作有很深的影响;蔡尚君之前就来平遥影展做过评审,而且今年威尼斯电影节评审团中还有赵涛为影片努力争取了荣誉,可以说今年三位导演的平遥聚首,进一步确认了平遥影展在国内艺术影展中的翘楚地位,也是对贾樟柯多年来向艺术片导演坚持不懈提供帮助最好的回馈。

除了这层意义之外,由于平遥是国内唯一有电影宫概念的影展,所以它也是国内场域感和亲切感最强的影展,每年来到平遥的影迷都会聚在这里,电影宫虽然不算大,但每一个地方大家都很熟悉,在这里看电影,散场出来很容易就碰到老朋友,而且很多朋友可能都是在平遥认识的,也因为它创办的时间不算太长,9年的时间,也见证了很多人这些年的变化,所以“汇合点”的意义,还有每年平遥影展真的会成为电影人、媒体人、影迷重聚的地方,在这里可以暂时离开城市的喧嚣,在山西人慢下来的生活节奏中,大家一起聊聊电影、聊聊最近的生活,即使时间很晚了也不怕,不用急着去赶地铁。这种聚合感是贾樟柯最早创办影展的时候就提出的,经过一年又一年的累积,终于成为了很多人心中的“迷影乌托邦”,一路走来很不容易。

明年平遥影展将迎来第十届,贾樟柯也在采访中提到,明年将会把重点的策展放到对费穆先生的致敬上,无论是把主奖项定为“费穆荣誉”,还是把电影宫最大的非露天影厅定名为“小城之春”,能看到平遥影展对于前辈导演的致敬,并用这种致敬精神鼓励着更多年轻的导演们。相信今年的“至高点”并不会是终点,未来的平遥影展还会带给爱电影的人更多惊喜。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容