话说回来,机会主义之于影视剧创作,何尝不是人性呢?

当观众接受人性时,孰优孰劣,与谁先谁后没有直然关系。

作者|布赫

编辑|晶晶

排版 | 苏沫

本文图片来自网络

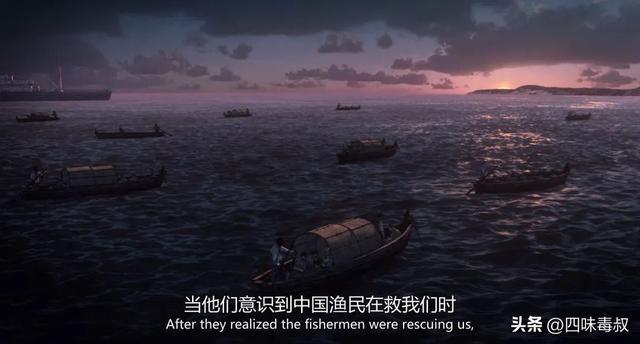

有一类观点认为看完《东极岛》后再回味去年上映的纪录片《里斯本丸沉没》,会发现后者的含金量很高。

至少方励用几年时间自讨腰包“捞船”的初衷跟“赚钱”没关系,因此少了“初心”后,《里斯本丸沉没》便有了一种超脱国界的悲悯感,通过调查采访的形式,将美、英、日、中四国当年涉事的有关人物及其后人的态度真实地表现出来,片尾“再见了,爸爸”诉说着全人类对过去灾难的嗟叹与悲伤——

看过《里斯本丸沉没》的人,大多都有这种观感。

当然,作为一部纪录片,其票房成绩与方励及其团队的投入相比并不相等。

这也很正常,方励也不在乎。

理想主义者的世界里会有某种超脱物质的精神图腾。

方励的精神图腾是什么,无从知晓。

但管虎的“图腾”在今夏折戟了。

以看过《里斯本丸沉没》的观众立场,简单阐述一种感受,大概是对文化作品的市场意图的分辨——

如果没有方励的珠玉在前,国内大多数人并不知道这段曾经发生在东极岛的历史事件。

在历史中寻找沉船的同时,遍寻史料会发现那群勇敢救助落水战俘的中国渔民,他们平凡而伟大,朴素而勇敢,不过无论如何,试图渲染并重塑“金身”的艺术加工究竟是真实还原历史,还是在2025年“献礼”,主观融入情绪化和臆想化的创作?

这个问题的答案或许只有主创清楚。

市场其实并不完全拒绝“同质化”的产品,它只是在排斥有形无神的内容。

特别是“谁先到”的印象,也许会影响到观众的主观选择,但不绝对。

01

同频,收获观众情绪的王道

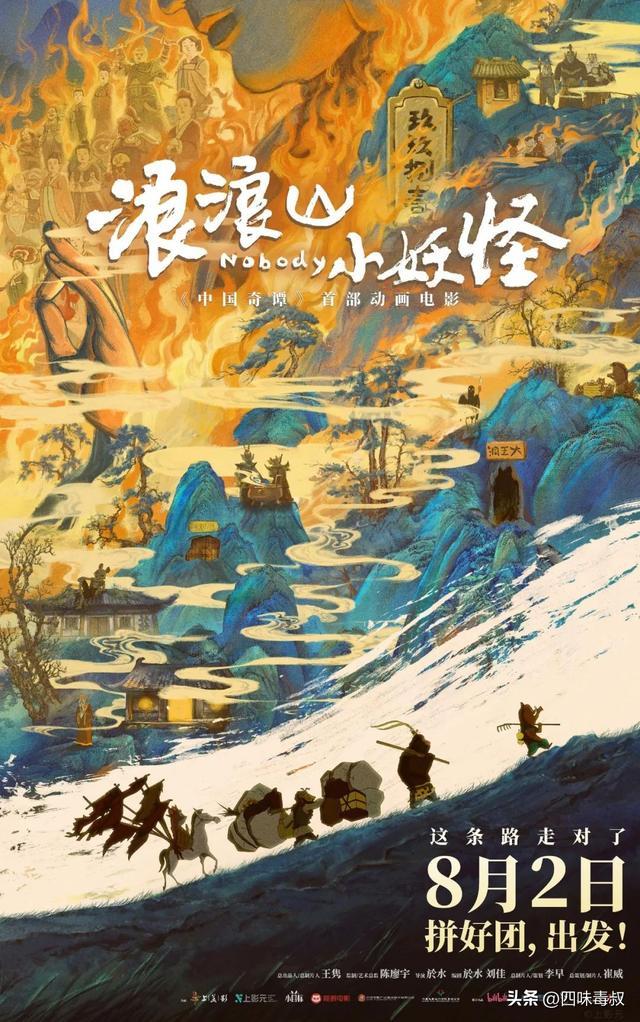

今年暑期档《浪浪山的小妖怪》后来居上,首映和点映时就获得了好口碑,在正式上映后,网友们纷纷在各大社交平台上“切片”解析,把一些很燃很感动的内容做出来,光是素人设计的海报就在某书上层出不穷。

《浪浪山的小妖怪》是一种奇迹,毕竟作为《中国奇谭》系列首部大电影,当年官宣时业内外人士大多都不看好,担心时隔三年观众还有没有印象,去接纳这部曾被誉为“中国人自己的爱死机”的电影。

直到看完电影,大家才发现它完全重构了《小妖怪的夏天》里的人物关系,用职场牛马的叙事命题直指如今的观众,它很大胆,很幽默,很悲壮,老做乙方的观众和那只画师鸡共情,看着绝无胜算的四只妖怪合体与黄眉对抗,最后并没有扬眉吐气的翻盘,不出意外地遵循了妖怪界的物理法则纷纷打回原形。

而当童子问弥勒“那几只小妖怎么办?”时,慈眉善目的弥勒呵呵一笑。

唯有大圣,延续了《小妖怪的夏天》中的举止,拔出四根毫毛维护了我们对勇者最后一丝温柔。

孙悟空知道小妖们是好的,观众也知道。很多人甚至知道一个普通“人”心中再无畏惧时,一切反动派都是纸老虎。

所以《浪浪山的小妖怪》是献给所有牛马的悲歌。

对,它与喜剧无关,只是世间弱者自己给自己加油打气,所寄予的不是生的希望,而是告诉自己:

当没有退路时,还有玉石俱焚的“大招”。

可以说《浪浪山的小妖怪》出现得恰逢其时,“猪”还是“猪”,却演绎出别样的感动。

当然,虽然现在电影受到了一些场外因素干扰,但与影片本身无关。

暑期档电影版《长安的荔枝》也有一种别样的感动——

严格地说,在影片上映前,剧版《长安的荔枝》也受到了场外因素干扰,且这种干扰对电视剧、演员甚至原著作者马伯庸本人都产生了一定影响。

而在上映后,大鹏终于凭借自己的演技挽回了一些颜面。观众会因为他在岭南荔枝园中啖果而泣也泪如雨下,这番滋味只有在外漂泊多年的人才懂。

“长安”之于李善德心中也是一种图腾,可作为小人物,“李善德”们知道大厦将倾,也知道问题出在哪里,他甚至说出了“天下财力皆有定数”,但算学再好,抵不过“可持续性地竭泽而渔”(B站UP主“小约翰可汗” 语),因此每个人心里的“长安”崩塌了。

剧版输了,影版赢了,观众有意识地选择“纯度”更高的作品,至少没有肉眼可见的问题,信息通达的时代让大多数人的思想通过互联网交流实现了某种程度的同频。

这种背景下,同题材的不同演绎,就有了比较和喜好倾向。

02

主题,形式主义滥觞的困惑

仅以剧劣影优简单断定作品的市场反响也不客观,至少还有两个示例说明了“先到后到”的印象:

2023年上映的电影《三大队》,它的口碑在很大程度上受到了剧版的影响,两者同在当年映(播),且相隔仅一周,剧版在影版之后播出,普遍受到观众肯定。

难说具体是否因为剧版的篇幅优势,将原著《请报告局长,三大队任务完成了》保留了大量细节,而影版对人物关系做了一些调整的原因,脱离原著看影版《三大队》,它依然值得肯定。

所以“改编必死”不成立,否则《浪浪山的小妖怪》又该如何解释?难道真人电影因为主创和主演的关系,让观众容易产生偏见?

不过在这方面,电影版《异人之下》也许更是百感交集。

严格地说,它的市场失利与作品本身无关。

再大而化之地理解,不妨再举个例子:

吴京虽然以武打演员身份出道,但让他一举成名的并不是纯粹的动作片。

说起来,《镖人》可能是今年损失最大的影片,概因“塌房”真的不是任何片(剧)方能遭得住的。如今连主创出现问题,也会影响到作品的市场反馈。

单论影视剧的质量,不理会观众因舆情影响产生的观感,同样会陷入非议。

这种舆情,甚至大多与作品无关,也可能是在某个时间内忽然出现的社会事件,如果作品表现的主题与观众身处的环境产生严重脱离感,那么一些情绪就会被动引流到作品上。

当年《泰坦尼克号》被美国人自己的媒体称为“与一艘沉船捆绑的爱情故事”,依然不妨碍它成为世界影史经典。

何况,人家真的在很真实地反映出灾难来临前尽力求生的人性。

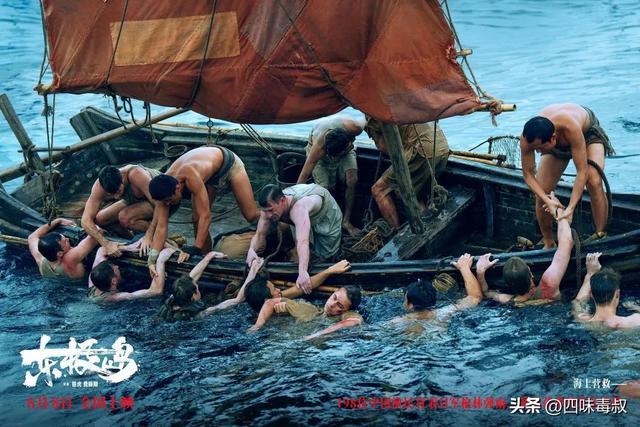

而当英国战俘在船舱里饥肠辘辘、病困交加时,他们为什么要唱歌?当冒死逃出船舱时,为什么非要举着米字旗跑到船顶演绎一场“勇敢的心”?

唱歌、举旗、口号……不能说这些表象元素一定会弄巧成拙,但“也不知道是谁规定的”(《中国电视史》王伟忠 语),一些创作者似乎生怕观众看不懂影片的意义,或担心情绪调动不起来,必须让人死前喊口号,强调“大义”,然后通过英军战俘之口,讨好式地表达惊喜:

“中国人来救我们了!”

接着,“赛德克·巴莱”出场(网友评论),血脉觉醒。问题是被禁海这种涉及自身利益的事情都无动于衷,为什么有勇气去救英国人?正如网上流传的古早段子:

“连小偷都不敢呵斥,却想着保卫XXX”。

《里斯本丸沉没》中用大量详实的各方记录说明:

英军落海,日军点射,这种行为出于当事双方下意识的行为,日军对战俘的屠戮出发点并非有计划,而是突发情况下的丢卒保车。否则中国渔民怎么会在全场懵逼的情况下顺利进来救人?

人性的善恶是事后探讨检索的话题,它在当时呈现,由后世评判。

但《东极岛》告诉你:

只要是“反日”就对了,哪怕自己也有一种“中式昭和”的精神状态。

但消费苦难真的好吗?

至少目的很明显的消费苦难,真的能打动观众吗?

对于如今还愿意掏钱进电影院的观众,实在不能再愚弄他们了。

概因“牛马”也有思想。

03

人性,观众情感抓取的聚焦

观众愿意相信“人性的选择”,因为人性最真实。

“牛马”们知道什么情况下保护自己最有利。

如无必要,不会拼命。

比如《南京照相馆》里的王广海(王传君 饰),他的自欺欺人能骗住自己,也符合大多数人在刺刀下的反应。

当日军摔死孩子时,他眼圈红了,还在大声呵斥旁人安静。

他弱懦,观众看到了,看不起,但能理解。

没有人想成为英雄,如果有,那大概如金承宗(王骁 饰)的死亡觉悟:

他拿起相机对着每个侵略者拍照,一边拍一边喃喃“好好的南京被你们搞成这样……”

他保护的是他的血脉骨肉。

民不畏死,奈何以死惧之?

《浪浪山的小妖怪》里四个小妖也一样:

修为尽失,成不成佛的无所谓,爷跟你拼了!

它们入戏太深,真的以为自己是齐天大圣。观众也希望它们(自己)在人生中的某个节点也勇敢一回。

李善德想保住自己在长安的梦想,到了长安就是长安人,他真的是这么想。

哭泣时自己还是没明白,巍巍大唐的辉煌下,他也只是个数字。

性格决定命运,他们都失败了,至少在普世意义上失败了。

英国战俘最终也没能在中国渔民的勇敢下得以保全,大部分人被上岛的日军带走,仅有少数几个人离开,辗转回到故土。

二战胜利后,英国政府馈赠中国渔民的物质感谢要么被拒收,要么“查无下文”,最后方励在海面上伫立良久,告诉大家:

“活着,真好,因为能回忆,然后庆幸自己还活着。”

这是人性。

“轻言大义者,临阵必倒戈”。

这也是人性。

话说回来,机会主义之于影视剧创作,何尝不是人性呢?

当观众接受人性时,孰优孰劣,与谁先谁后没有直然关系。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容