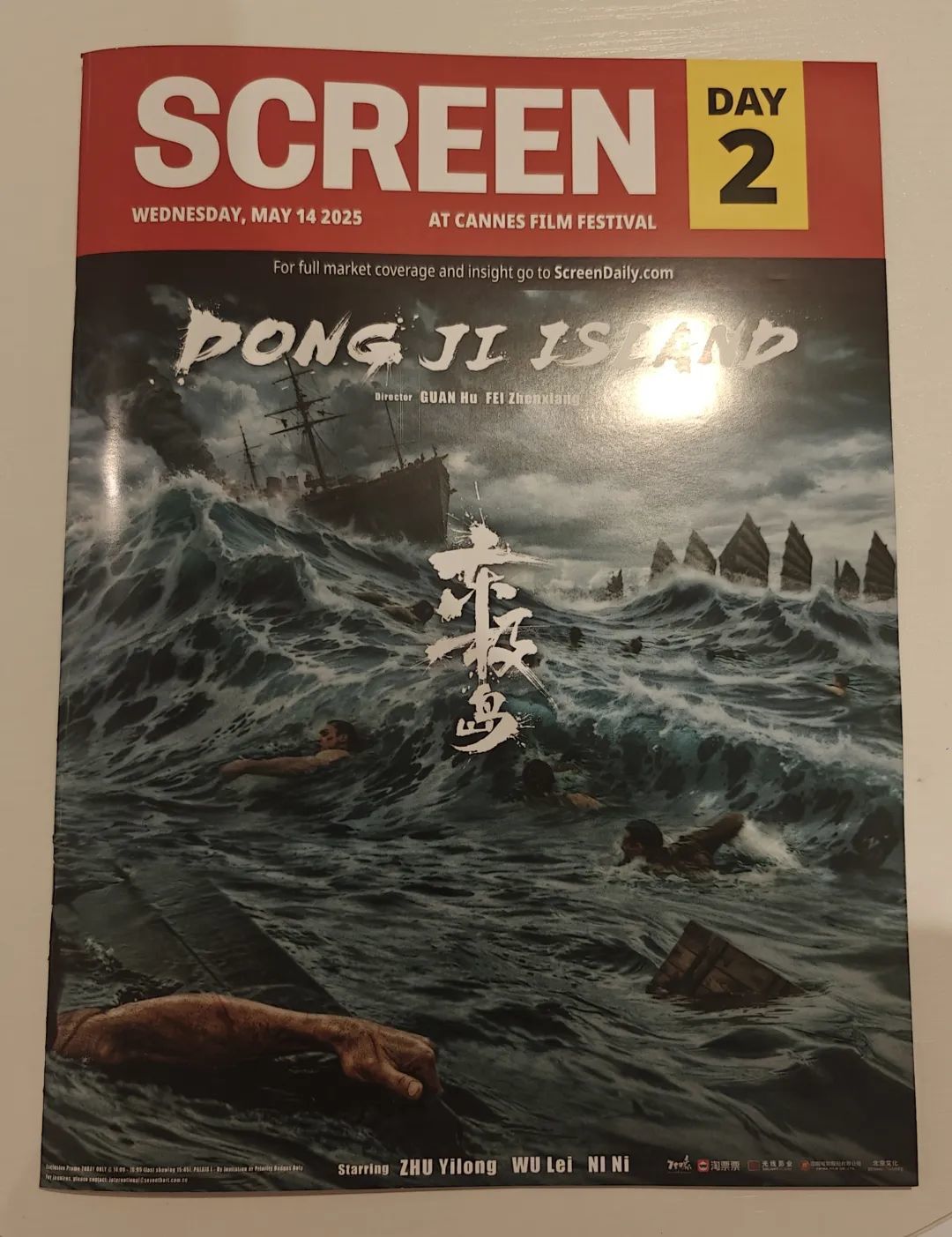

第78届戛纳电影节进入第二天,银幕场刊day2封面为管虎执导的华语片《东极岛》,该片也在戛纳市场进行了片段放映。

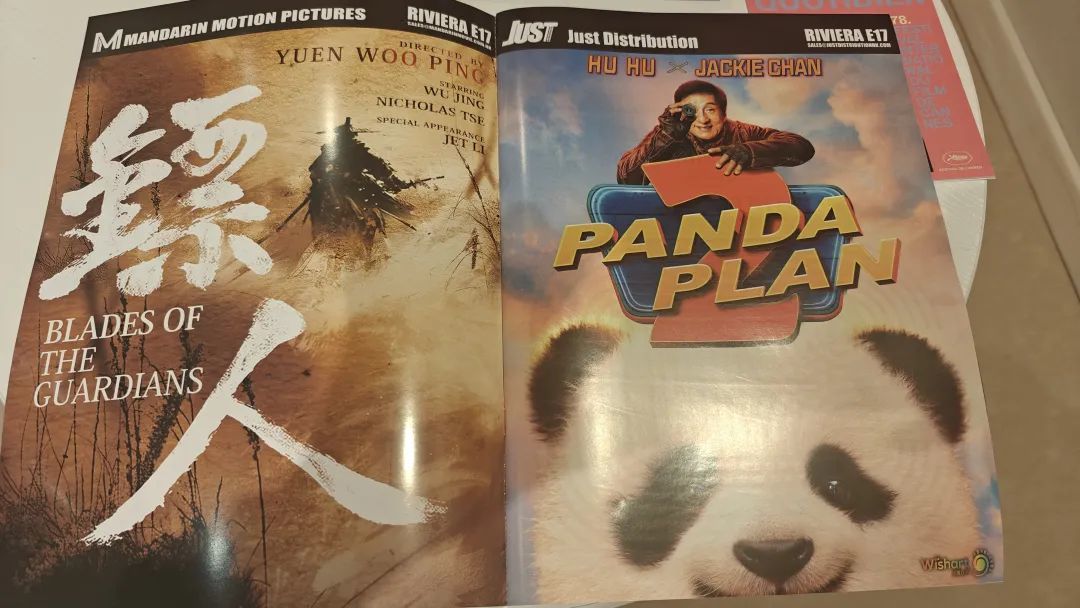

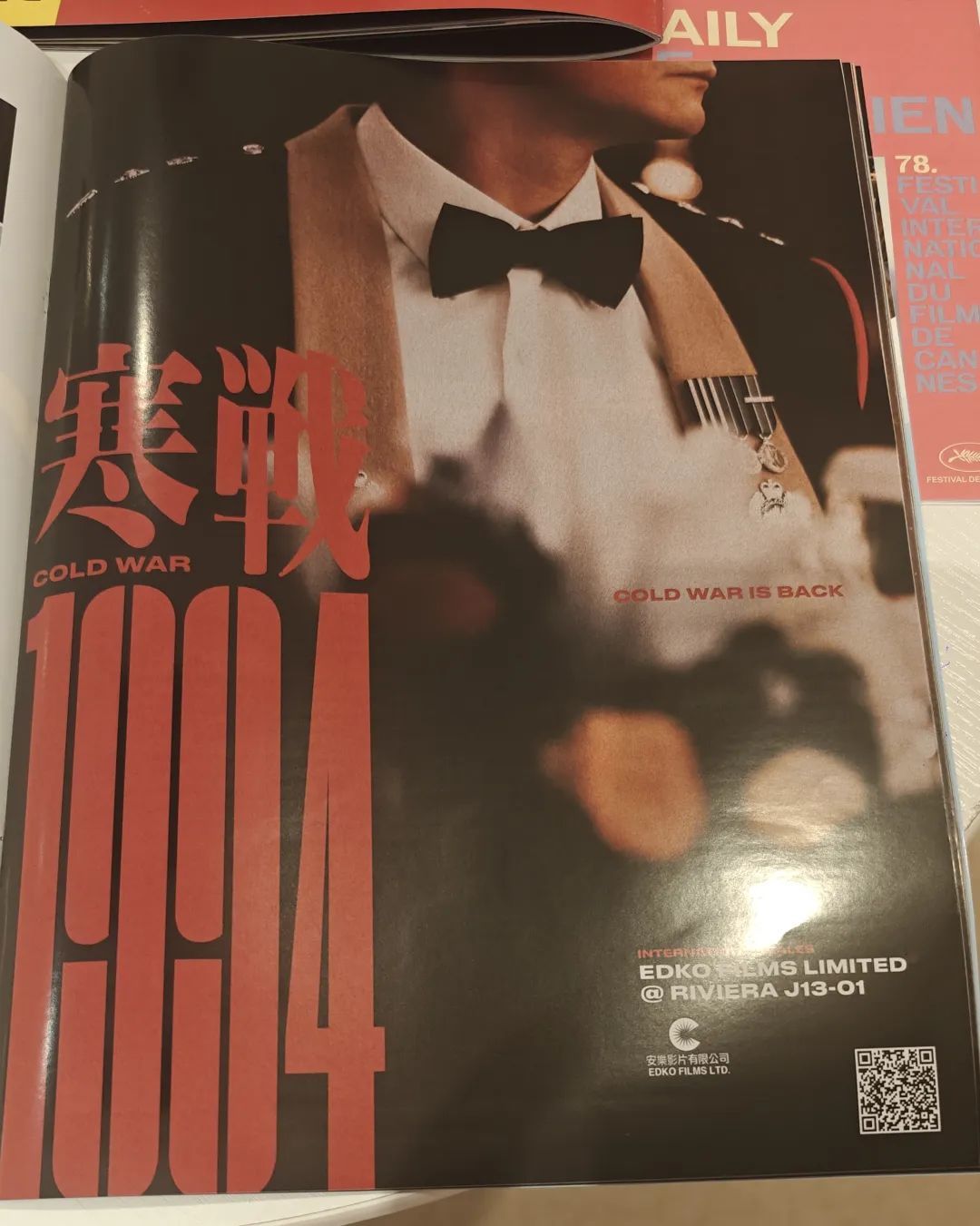

《镖人》《熊猫计划2》《寒战1994》在场刊宣传页。

一大早,赶往导演双周看开幕片,主海报很美。

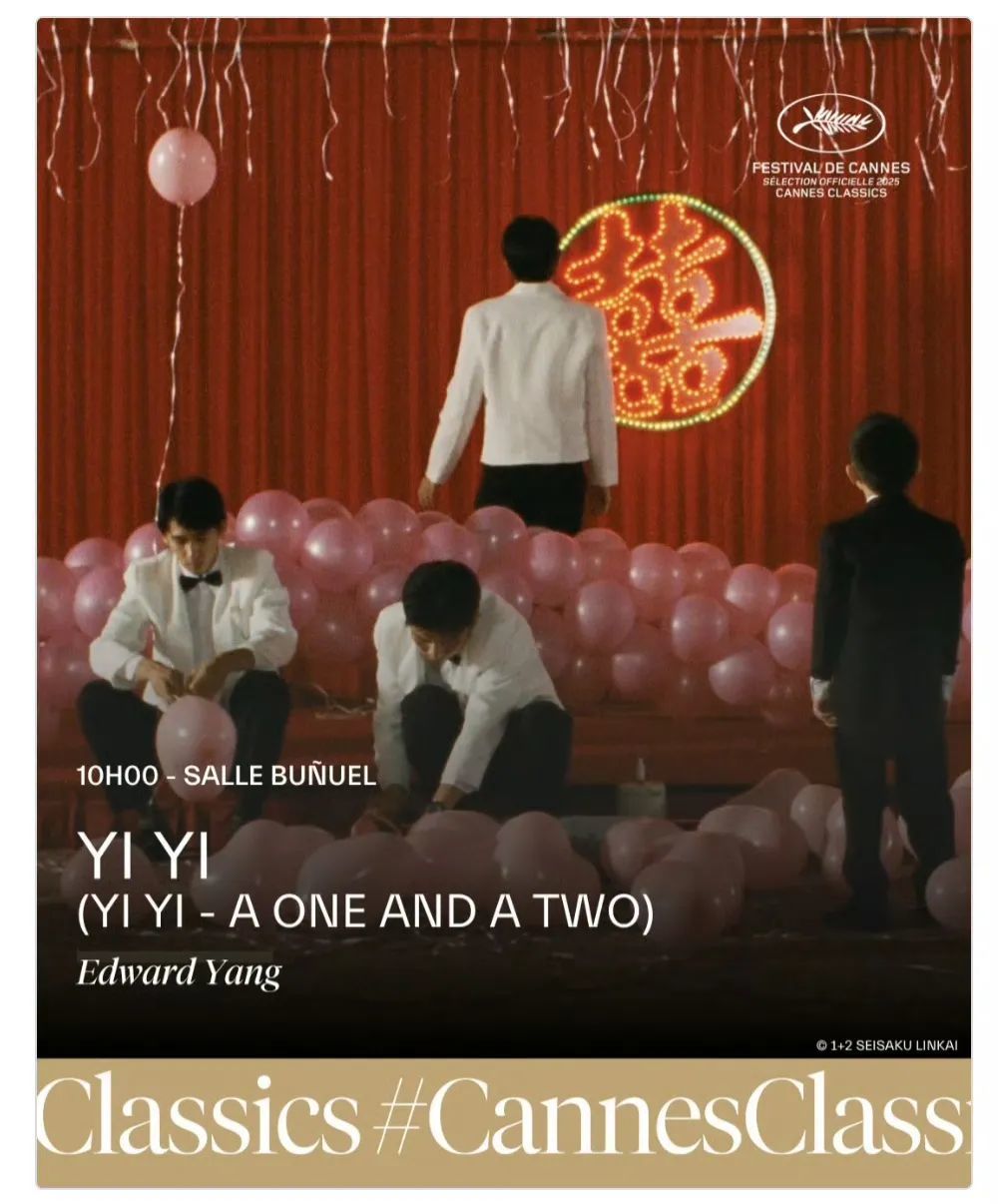

戛纳经典单元上演了全新修复的杨德昌经典电影《一一》。

晚上则是《碟中谍8:最终清算》首映礼,阿汤哥闪亮登场。

首映红毯上,bbox组合来一段“碟中谍”经典旋律。我当时在媒体天台上,能听到熟悉的音乐。

金高银出现也很吸睛。

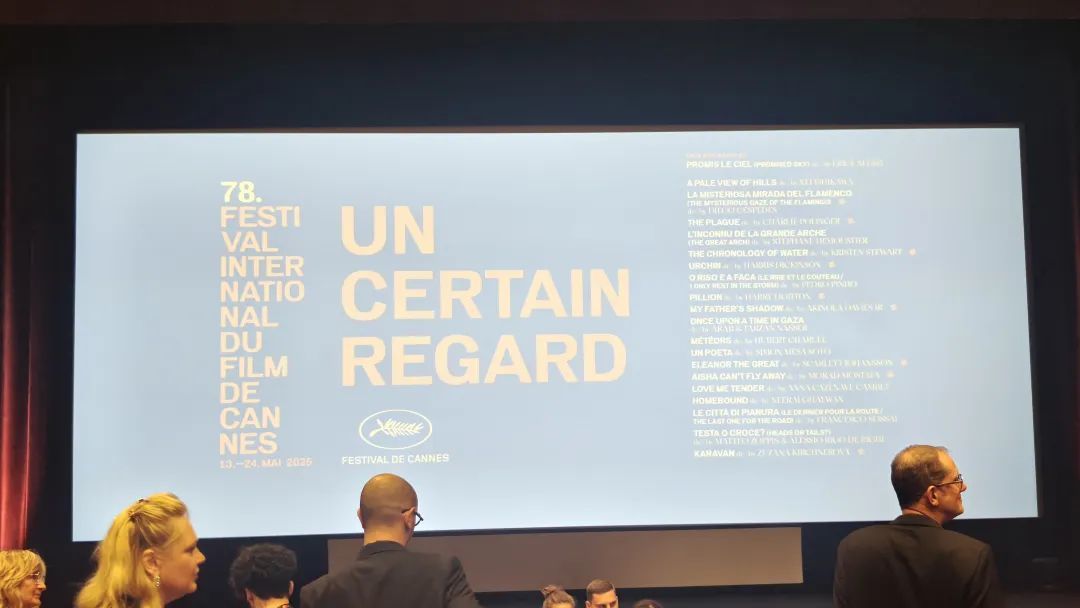

不过此片毕竟看的机会多,同一时间我选择去看了一种关注单元开幕片。

一种关注单元评审团亮相,有大家熟悉的纳威尔。

看看今天的流水账记录吧。

以下为今日观影短评:

《望向太阳》(

主竞赛单元)

导演:玛莎•施林斯基

主演:路易斯·海耶尔 / 菲利普·施纳克 / 莱娅·德林达 / 苏珊娜·伍艾斯特 / 莱娜·乌泽多夫斯基

秦婉评分:2.5/5

四个不同时代的四个女孩,都在一个农场长大,影片穿梭在几个时空里,鬼气森森地讲述她们的故事,她们的家庭生活都各有一定的暴力、残缺、乱伦、意外死亡的元素,却都是用一种隐秘的方式唤起这些残酷内容,似乎是在隐喻德国经年迭代的暴力传统和纳粹式阴霾,人如幽魂般飘浮着审视着这个地方和人们,每个人物似乎都异常冷漠,且暗暗憧憬着一些异端的关系。

一些行为逻辑令人不解,可能是导演自身趣味和性癖的转化。因为全片充斥着意识流呓语,会有一定解读障碍。

德国女导演玛莎•施林斯基首入戛纳主竞赛,又被放在第一个放映,主要还是为了让大家调整观影心态,尝尝鲜吧。

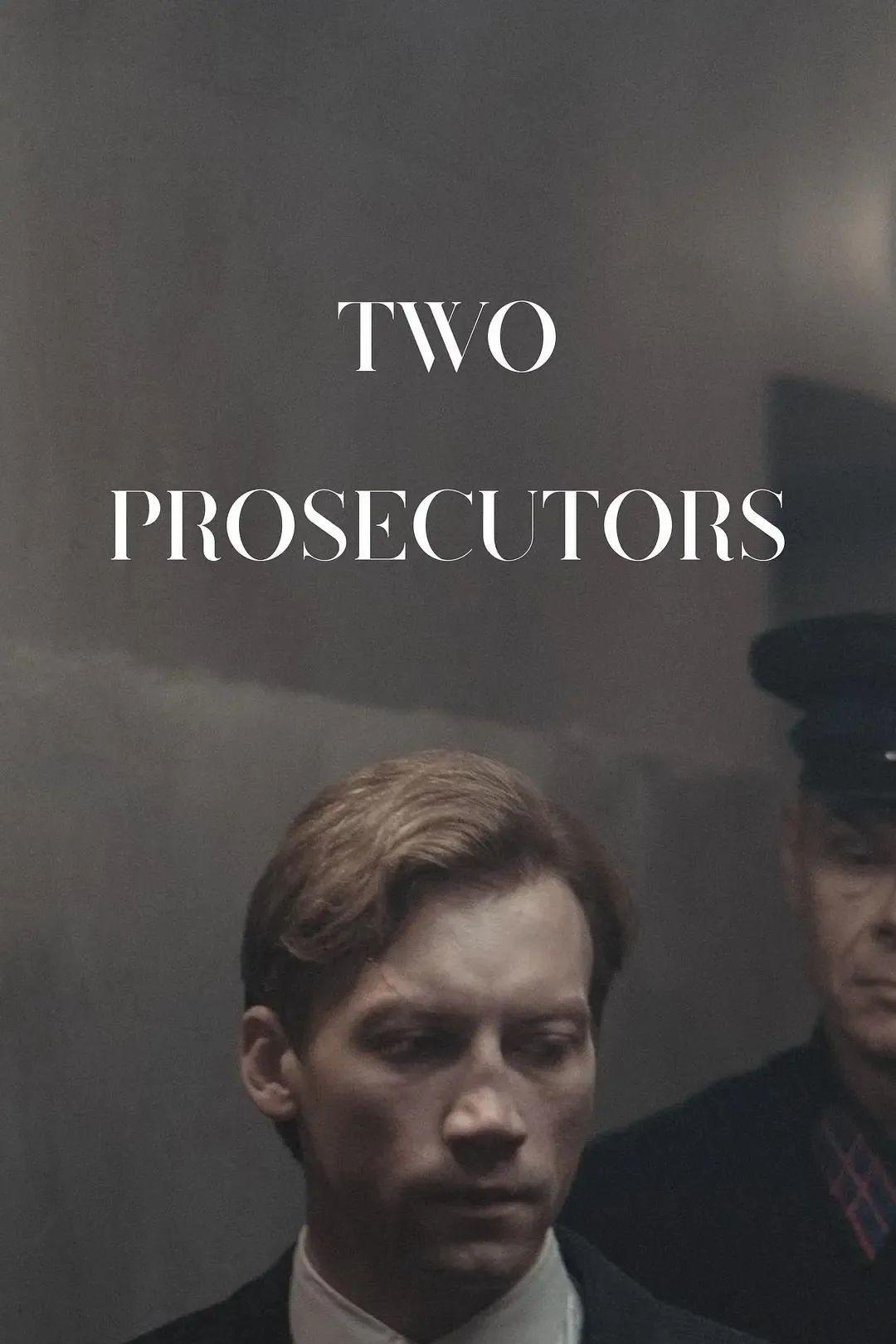

《国家公诉人》(主竞赛单元)

导演:谢尔盖·洛兹尼察

主演:亚历山大·库兹涅佐夫 / 阿纳托利·比利

sky评分:4/5

一次偶然的会面,将主人公引入一条漫长而艰险的道路——为囚犯伸张正义,追索被掩埋的真相。洛兹尼察在这部新作中延续其一贯的冷峻风格,以缓慢、克制和极简的叙事节奏,将极权对个体自上至下的挤压和造成的恐惧,一点一点地渗透进影像的每一帧,既是对1937年斯大林大清洗时期官僚体制的冷静描摹与深刻反思,也在无声处暗示着我们今日愈加复杂、失控的现实处境。

从牢狱、豪华办公室到火车站,人物的行动轨迹被牢牢锁死在横平竖直的封闭空间中,象征着那种无法逃离的体制困境。人们用意味深长却难以言说的眼神交流,军官们肥胖脸上浮现出令人作呕的猥琐笑容,人人自危、竭力自保的时代氛围。这种自上而下、只可意会的“被迫沉默”,用压抑的影像压倒一切,恰如房间里沉默的大象,悄然吞噬着每一个仍怀热忱的个体。

在这场被慢火细熬的精神拷问中,正义与公平的前路愈发模糊——当体制选择“解决提出问题的人”而非问题本身,表面的和谐不过是一种高压下的幻觉,真实与良知,只能在缄默中艰难生长。

秦婉评分:3.5/5

洛兹尼察新片,讲述大清洗时代高压政策环境下,一个富有正义感的检察官试图为政治犯发声的历程,他面对的结果可想而知。仅从剧情来说,假设你了解历史背景,那么这个走向并没有什么悬念,而假设当下的年轻人不了解这段历史,那么还能获得更多悬疑反转的政治惊悚片体验。

洛兹尼察的光影构图充满“空间限制感”,以表现那个时代的高压状态和人物被限制的姿态,包括人物之间对话时那种神秘莫测、“你要倒霉”的气氛也是如此,只有男主角一往无前,但多少由于缺乏悬念,人物气质单一缺乏复杂性,体制内反派也有些脸谱化,在半夜观影时确实会感到疲惫。

比较喜欢的是,主人公为了发声和抗争,一次次要越过各种铁门和多道障碍,找到下一个对话者,洛兹尼察很审慎地放大了这种一层一层进入又退出的空间进程,犹如进入一层又一层的无常地狱,且无功而返,最终自己还是被投了进去。那么换个角度来说,周遭人物的脸谱化,也是空间构建的一部分。

《给她一片天空》(一种关注开幕片)

导演:埃利奇·谢希里

主演:爱伊莎·玛依卡

sky评分:3/5

《Promis le Ciel》 以法语殖民语境下的科特迪瓦为舞台,聚焦三位女性在信仰、宗教与爱情之间的挣扎与碰撞。她们在纷扰与不安中相遇,在异乡的土地上寻找根基,却不断在现实的壁垒前踟蹰后退,为不时上门而来的警察查验身份而斗智斗勇,也得时刻提防与戒备着移民群体中的其他人。

在这种动荡不安中,人与人之间相处的善意和情感相当脆弱、难能可贵,身处命运洪流中的她们被迫随波逐流,渴望爱、渴望理解,却找不到出口。

影片试图将女性命运、代际关系与跨文化信仰冲突并置,建构一个多维的非洲当代女性图谱。然而人物群像的描绘略显松散,多线索叙事未能有效收束,社会议题的铺陈也未能深挖其结构性根源。更像是一幅未完成的群像素描,情绪与寓意散落各处,却始终难以凝聚成足以穿透人心的力量。

最终,观众仿佛始终隔着一层雾,看见了挣扎的身影,却未真正听见她们的声音。仰望天空,却始终走不出生活的迷雾。

秦婉评分:2.5/5

三个科特迪瓦女性在突尼斯居住,但因为身份居留问题、经济问题产生种种困境,她们还共同养育着一个小女儿。影片充分挖掘人物生命力,充满生活气息,也试图在宗教层面发出叩问,教义虽好,却抵御不了现实残酷。不过相对同题材的移民难民电影,并没有给出新鲜的内容,在法语片里太常见了,只能说叙事深得法国电影章法传承,不难看而已。

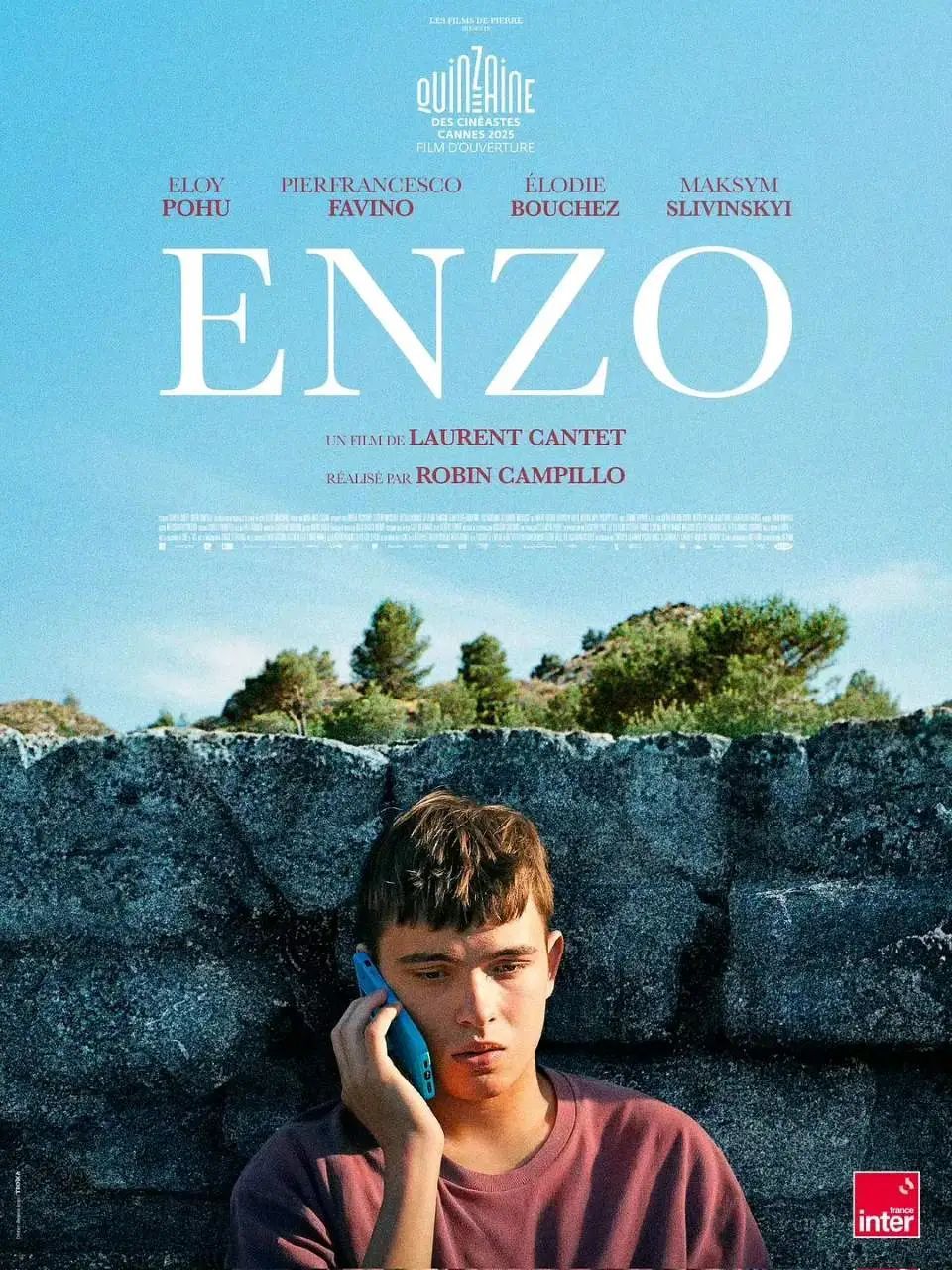

《恩佐》(导演双周开幕片)

导演:罗宾•坎皮略

主演:埃洛伊·波胡 / 皮耶尔弗兰切斯科·法维诺 / 马克西姆·斯拉文斯基

秦婉评分:3.5/5

罗宾·坎皮略新片。这真是欧洲才能拍的电影,简单说就是富二代体验工人生活,结果发现了自己的性取向。一开始可能以为阶层差异的矛盾是本片的创作核心,但逐渐发现,少年恩佐对工人体力劳动、底层劳动者以及乌克兰战士的向往,实际上依旧源自萌动的青春驱动力。

恩佐发现自己性向的过程,导演的处理也非常细腻,并不抓马,而是让观众从非常小的细节中发现,哦,他好像并没有真的那么喜欢女孩,他对不同人的欲望萌生是有差别的。

坎皮略的叙事把一个看似有点矫情的故事,讲得令人信服,其中对于日常生活的阐释也都合情合理,并且没有让观众对男主有审判感,因为说实话,男主其实过得非常好了,父母、朋友、工友、老板都对他非常好,没有让他遭遇什么实质性的挫折,他依旧能有可期的未来,也有很大的追寻自我意识的空间。

当然也因此,本片回归到了青春片的范畴里,社会性切口较小,它是一部好看的电影,但刺激性不大。最后电话确定心意的一幕,终究还是令人心动的。

《为了亚当》(影评人周开幕片)

导演:劳拉·万德尔

主演:蕾雅·德吕盖 / 安娜玛丽亚·沃特鲁梅

sky评分:3.5/5

短小精悍、节奏紧张、密切的现实主义关怀,一直是法国导演劳拉·万德尔的招牌特色。《L’intérêt d’Adam》 聚焦一位儿科医生的日常选择,也揭示出法国当代医疗体系中紧绷的医患关系和制度弊病,面对无法探视孩子的母亲与持续拒食的幼儿,医生陷入一场难以调和的伦理困局。

这不仅是一次关于专业判断与人类情感之间的博弈,更是一次制度对个体的考验,反思程序正义是否真正能让当事各方的需求得以满足:法律与规章在理论上或许是保护弱者的盾牌,但在现实落地时,它们真能奏效吗?真能守住所谓的“最大利益”吗?

导演以娴熟的长镜头紧随儿科医生疲惫的背影,她在医院复杂科室间穿梭,亦如她在医学常识、医院规章、女性互助之间艰难权衡的步伐。亚当,这个瘦弱的孩童,被放置在各种立场的交汇处,承受着一场“以爱为名”的无声战斗。他既是无辜者,也是制度矛盾下最大受害者的隐喻。而母亲的坚持,既是本能的情感表达,也被质疑为失控的情绪越界。

影片不多说教,却层层递进地抛出沉重问题,引人反思什么才是真正的“保护”、谁才有权决定他人的“利益”。唯一稍显遗憾的是影片的戛然而止,让许多被推到悬崖边缘的思考在最关键处停顿,留下未尽的沉默与不安。

策划/视频/秦婉

撰文/秦婉、Sky

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,硕谷新闻聚合所有文章均包含本声明。

暂无评论内容